by TWY

在1971年的纪录片《约翰·福特执导》中,年轻的美国导演彼得·博格丹诺维奇面对镜头前的这位好莱坞电影宗师,问道他是如何拍下他那些举世瞩目的杰作的,当时已经退休的福特相当戏谑地回答道:“用摄影机。” 这四个字简单明了,甚至有些好笑,但它包含着电影的全部秘密,而任何一位拿起过摄影机,并忐忑地向同学或者家人放映过自己的“作品”的孩子都会告诉你,在放映机的灯光亮起的那一刻,现实中什么都不会改变,但被黑暗笼罩着的自己将永远无法忘记这个时刻,舞台虽属于我,但我却永远在舞台之下,知道自己不再有任何控制。《造梦之家》正是这样一个关于男孩和他的摄影机的故事,但和为数不少的电影人自传不同的是,这一部是史蒂文·斯皮尔伯格执导的。

半个世纪以来,斯皮尔伯格的导演作品大致可被分为两类:一边是以科幻题材为主的类型片,另一边则是大制作的历史片,从上世纪七十年代开始,斯皮尔伯格的名字几乎和好莱坞优质的商业制作画上等号,而在如今,这样的制作似乎也在大IP和流媒体的轰炸下逐渐淡出了主流的视野,被划为经典甚至保守一派。正是在这样的一个时机,斯皮尔伯格一反常态地拍摄了一部讲述自己走上电影之路的半自传作品,或许会被看作是某种黔驴技穷的怀旧,但影片想要展示的绝非一本回忆录那么简单:电影艺术,或者说,一种被斯皮尔伯格发扬光大的类型片风格,为《造梦之家》的故事注入了只属于它的作者的能量。

用保罗·达诺扮演的父亲的话说,斯皮尔伯格的导演生涯或许已经走过了能说“全剧终”的时刻,但这位导演心心念念的并不是找回一个旧时的自己,而是重回到更纯真的年代,去在影像中发掘理想的力量,而这种理想主义,我们在电影中称之为“类型片”。拍摄类型片就是在拍摄理想,正如约翰·福特的电影在古典好莱坞时期是美国精神的象征一样,不难发现对斯皮尔伯格来说,只有用电影,从小仰望星空的孩子才得以实现自己的愿望。而用电影成全理想,正如所有的艺术创作,又是一把双刃剑,一些理想的实现又总是伴随着另一些现实的破碎,而这种破碎,我们在电影中称之为“情节剧”或者“家庭片”,是一场场在起居和卧室之间发生的战斗。游走在类型片和情节剧这对天平之间,《造梦之家》非但不是对电影单纯的赞颂,它首先展示了属于电影的矛盾性。

影片的展开尤其地迅速,不带任何过多的深思熟虑,这也是因为属于类型片的理想主义,要求一切都在当下发生,因此影片杜绝了怀旧的诱惑,变为永恒。在影片开场,我们一下子就置身于电影院中,和费尔伯曼家人们一起观看塞西尔·B·戴米尔的《戏王之王》,这部影片是当年戴米尔为了抗衡刚刚兴起的电视业而完成的超级大制作,也是年幼的萨姆的“第一部电影”,而与其感到兴奋,他却首先感到恐惧。吸引到男孩的是一组不可思议的镜头:一列火车迎面撞翻卧在铁轨上的汽车,将其抛至空中,随后撞上前方的另一列火车,一瞬间车厢被冲击波所撕裂,横七竖八地歪倒在铁道两侧。在萨姆惊叹的眼睛中,我们看到电影的两面,不仅是豪华的场面,还有场面之中的暴力;与此同时,他看到的也不止是两辆火车的相撞,而是令相撞的幻象得以呈现的,镜头被组接起来的过程——他看到了场面调度和剪辑,而正是这个制造幻象的机理引发了他的第一丝火光。

在第一次与电影的对话后,电影成为了萨姆的语言,很快他便在家中地下室用玩具列车如法炮制这一桥段:模型道具和简朴的八毫米胶片并不重要,重要的则是重现刚刚看到的场面调度,重现电影化的思维和组织。在如今这个影像泛滥的年代,斯皮尔伯格意识到我们急需恢复影像演出的隆重,无论是什么影像——在这里,萨姆的每一次放映都是一场盛典,一次事件。这种冲动也将会统领主角乃至影片的意识,因为没有什么比一个孩子的模仿更加代表理想,正如在对西部片和战争片的模仿中,拍摄电影赐予了孩子对于英雄或者悲剧的概念,年少的童子军们在银幕中看到一个比现实更好的自己,十分笃定地对朋友们说道:“看,这就是我”;而在主角一家从新泽西到亚利桑那到加利福尼亚的“西行”中,属于西部片的孤独感也蔓延开来,正如萨姆的“业余电影”的结尾,总以人物孤身一人朝着夕阳走去一般。

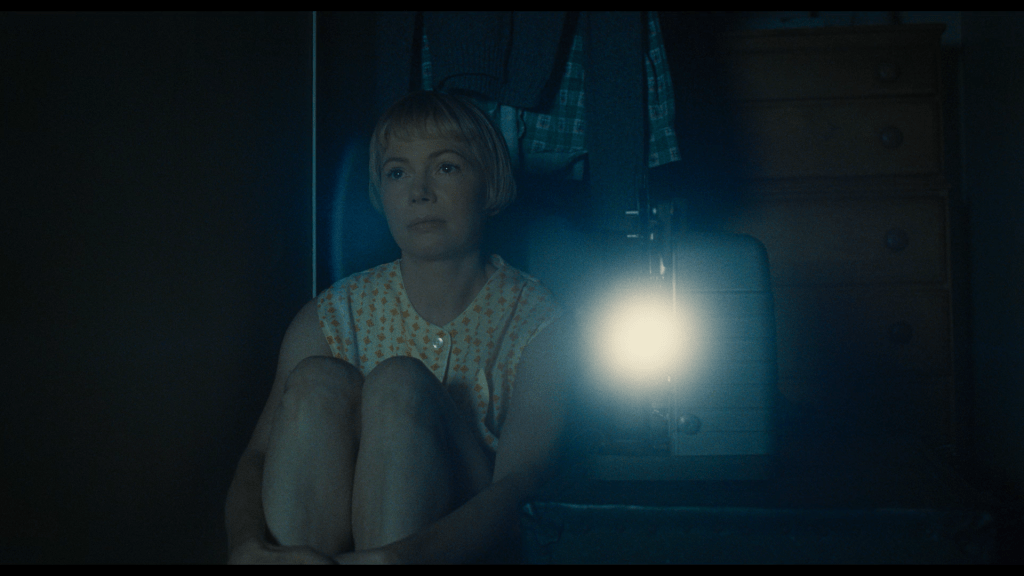

如果说斯皮尔伯格从不需要拍一部自传片,那么也只有斯皮尔伯格才能拍出这样的一部自传,而在影片接下来的每个镜头之间,我们所熟知的那些经典作品中的类型片语法,不仅是类型片的梦幻,还有类型片的暴力,在充满激荡的生活中被溢出,泼洒到看似日常的情境之中——镜头内的萨姆和镜头背后的斯皮尔伯格,为影片注入了高于生活的能量和质感,一如萨姆母亲弹奏的贝多芬或巴赫一般。在少年萨姆瞪大的清澈眼睛,和从衣橱中溢出的蓝色光线之间,我们显然能看到《人工智能》的孩子大卫,而在米歇尔·威廉姆斯驾车带孩子追寻龙卷风的路途中,我们显然也能看到《世界之战》或者《第三类接触》中追寻天外来客的情景:火光四溅的街道和被风指挥的购物车,是只存在于科幻片中的抽象和诗意,也只有在科幻片中,主角才会无所畏惧地冲进未知的危险之中——这是属于费尔伯曼一家的言语:电影之于儿子、音乐之于母亲、数学之于父亲,正如他们都讲着犹太人的言语而非基督徒的言语一样,在不同言语的冲撞之下,斯皮尔伯格透过剪辑台上萨姆的双手,将迷影的故事嫁接到家庭与现实的故事中。

当我们如此清晰地意识到,角色们各自都在以完全属于自己的言语来诉说感情时,影片也自然而然地开始蔓延近乎超现实的语气转换:最快乐的总是紧接着最痛苦的,最宏大和激昂的总是紧接着最简单和亲密的,而在这些时刻的夹缝中,电影告诉我们理想和现实之间的距离,也是电影能记录下的秘密:理想和现实并不会相互抵消,而是要相互理解,正如家长试图理解孩子,或者孩子试图理解家长,而为了抵达真诚,人物就必须用属于自己的语言来表达自己,即便这意味着冲突和不解。影片中最美妙也最悲情的蒙太奇并不是影像的蒙太奇,而是两组无形的双手组成的蒙太奇:在外祖母去世后,米歇尔·威廉姆斯在楼底下的客厅弹奏巴赫的D小调协奏曲(改编自意大利作曲家马切洛),楼上的少年萨姆则独自剪辑着一家人出游野餐时的八毫米胶片,在剪辑台上,伴随着母亲赋予的“配乐”,他会发现影像中保存下的家庭秘密。在这个时刻,斯皮尔伯格几乎什么也没有渲染,他只是让我们观看和聆听,这就是“情节剧”——Melodrama一词的原始含义,音乐(melo)和戏剧(drama)的组合。

施坦威钢琴的黑色反射着母亲的面孔,但她只能用音乐讲述秘密,正如萨姆的目光被反射在他所拍摄的影像之中。斯皮尔伯格的镜头围绕着剪辑台旋转,似乎同时在模仿胶卷的运动和萨姆的思绪,但与其说是窥见秘密的瞬间令萨姆产生了恐惧,而是他发现自己几乎是无意识地拍下了它,“做出了”各种镜头运动——在对时间进行瞬时捕捉的追求中,“导演”的眼睛临时性地被眼前的真相麻痹了,但正是如此,他意识到自己握持的摄影机正是他的意识本身,即便他需要时间才能真正看见眼前的影像。在这里,斯皮尔伯格的电影前所未有地触及到了暴力,因为摄影机不会说谎,而萨姆意识到,现实中存在着比一切虚构更为戏剧、更为危险的“电影”,是他无法用电影来彻底“解决”的。在这些秘密被发现后,接下来萨姆拍摄的“大场面”战争片似乎瞬间变得小儿科起来,但他也第一次以一个真正的电影导演的身份来和他的“演员”对话情感。一个关于秘密的漂亮复调:萨姆·费尔伯曼的镜头依旧只拍下了小演员远去的背影,而史蒂文·斯皮尔伯格则从对岸拍下了他的泪水,无论他内心是为何在落泪。

面对秘密,无法改变这一切的萨姆暂时放下了摄影机,或许也是惧怕它再次捕获什么秘密,令现实分崩离析,而“现实”也在影片的后半部分彻底攻占了梦想的生活。我们惊异地意识到,一个人的梦想可能只是另一个人面对的现实,正如父亲的计算机之梦变成了母亲和孩子们的噩梦,而母亲的梦更是迫使这个家庭做出更加艰难的抉择,而萨姆必须向母亲展示他拍摄的影像,因为梦与现实在其中交织着,只是取决于观看者是谁——浸没在放映机的反射中,米歇尔·威廉姆斯用一个特写镜头完成了这种从“看”直至“看见”的蜕变(在之前的场景中她对萨姆说:“你真的看见了我”),在此,她不仅理解了电影的秘密,自己的秘密,更理解了摄影机背后作者的秘密。正如校园中的霸凌者洛根在看到萨姆镜头下“金光闪闪”的自己后,首先感受到的竟是一种失真带来的眩晕,而当洛根质问萨姆是如何“做到”的时候,萨姆也只能如福特一般说道:“用摄影机。” 斯皮尔伯格不带一丝悲观地证明了,被电影看见既可以是美好的梦,也可能是不安的源泉,但往往两者之间密不可分,正如火车的冲撞带来的刺激和恐怖。电影并不能用来解决什么,但它能让事情被看见,在只身穿过另一个身体的时间后,我们不再能按原样看待周遭的事物(今年,我们还在詹姆斯·格雷的《世界末日》中见证了同样的故事),面对摄影机记录的如此公正,我们只能讲着属于自己的语言还其以真诚。

如果是造梦的理想主义激活了萨姆内心的那个电影导演,电影所能把持的现实秘密如今则令他产生了对它的敬畏,这也正是约翰·福特在结尾所说的地平线的差异了。选择大卫·林奇饰演福特颇为巧妙,如果福特代表了美国电影的上半叶,林奇或许则代表了它的下半叶直到今天,而如今或许还没有人比林奇更为深刻地展示了梦想、秘密与不安之间的关系。在林奇/福特对萨姆的“教育”中我们不要忘了,斯皮尔伯格始终是一位传教士,一位寻找普世价值的电影人,正如影片中的父母在最后必然会让萨姆走上这场旅程一样,他希望下一代的孩子们能再次如他一般得到电影的眷顾,因为在梦想与现实的拉扯中,需要电影人拿着摄影机寻找其中的狭缝。

为 Top Ten New Releases of 2022 / 年度新片十佳 – LA FRÉDÉRIQUE – journal of cinema. 发表评论 取消回复