关于皮埃尔·雷昂的《少年》。空间和居所。

by TWY

12月16日

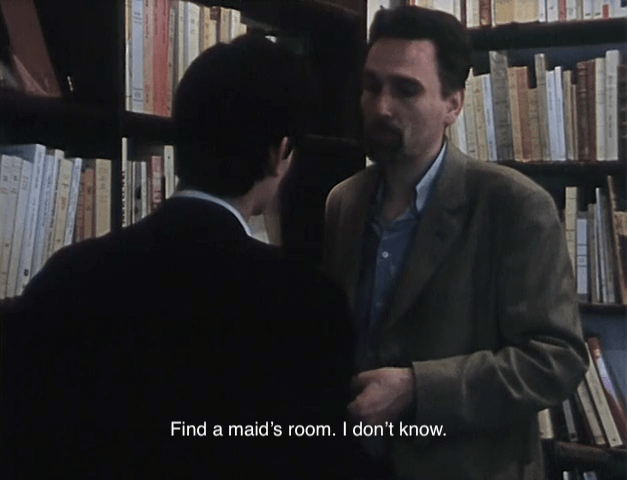

看了皮埃尔·雷昂的《少年》,根据陀斯托耶夫斯基的小说改编。准确的电影,虽然因为字幕的原因,没有看明白全部细节。仍是格里菲斯的著名命题:艺术家为了自己的艺术,牺牲掉了家庭;几十年后,面对这个问题,一对父子重逢。在电影层面,它某种程度上是关于几间屋子,以及其中的人们,他们在房间的不同地方,分别上演情节剧的不同部分。演员(安妮·本海姆、让-克洛德·比埃特、塞尔日·波宗、以及雷昂本人…… 表演都很棒)在几个地方之间奔走,相遇或不相遇,沉默或说话,电影的节奏因而错落有致,创造了各种发生对话的图景。

说得远一些的话,它像是福特的《侠骨柔情》的某种变体,其中都有一位浪子、一位生病的人、以及一个巨大的家庭,而这些都被浓缩于几个场景中,当所谓的“家”成为了西部片中永远居无定所的场景。两部电影里也都在演莎士比亚,在福特那里,空间也如前文所言地摆放,其中有上演戏剧的空间,但并非是在剧场的戏台,而是要先把那里捣乱,逃走,再在某些别的意外场所中,把舞台腾出来——在福特那,是西部小镇的酒馆,在雷昂这,则是简朴的大厅兼学校,大家围坐在桌前练着台词。整部电影的空间很好,每一间屋子都让人相信它,虽然我没有实际证据,但我可以确信作者对每一间屋子都有着私人的情感。电影与其拍摄的关系十分直接,也就是说它和真实的关系十分直接,而当我看着这些房间:有摆着各种旧书的地方(只有“法国电影”才有的场面,为了“法国性”或“知识分子气”而复制那种布景,完全是徒劳的)、有摆着钢琴的屋子、有铺着简陋床垫和小平桌的女仆间…… 没有一间看上去有虚假的痕迹,而是以空间本身的魅力,邀请演员来上演情境,迫使他微微弯腰,免得头撞到顶上。每个空间都做其“该做的事”(练习音乐、和家人争吵),让电影关于无法和解的主题变得深刻,因为每个空间对不同人的律法有所不同。

在自己拍摄电影时,我们总是因为各种妥协(预算、交通、空间大小)而选择对自己没有“意义”的场景,它只是符合了剧本,只是一个干净的舞台。但当我看着这部电影,再看看屏幕周围自己面前的客厅、厨房、钢琴,等等,我似乎能轻易地想象有什么小情节在其中发生,有多少关于这些房间的小历史能被我所用。自己家中的书籍,也不可能像巴黎人那样摆放(比埃特讨论自己应该如何整理唱片:按作曲家?按演奏家?按曲子的类型?等等)。然而,当我们坐下来,一定要以某些规定为由,想出某些故事或剧情时,这些在我们面前如此“好”的场景,却往往就这么被忽略了。到头来,还不是花费了很长时间去找一些“景”,或更糟:令自己所熟悉的地方沦为“景”。仍然需要一定的将其陌生化的可能,重点是要像莫吉兰斯基说的那样:持续地注视一个场所,直到它们产生出笃定的虚构。卡萨维蒂、戈达尔、阿克曼。「Before and under」。看似很简单的问题,但需要很久才能领会。

留下评论