by TWY

“当色彩实体与效果不一致时,我们就取得一种不调和的、有力的、不真实的和不固定的表现力。”

——约翰内斯·伊顿,《色彩艺术》

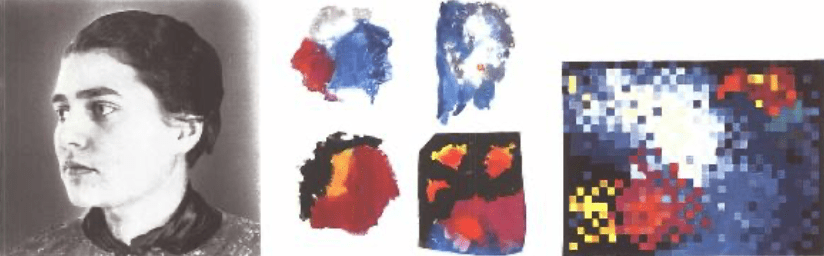

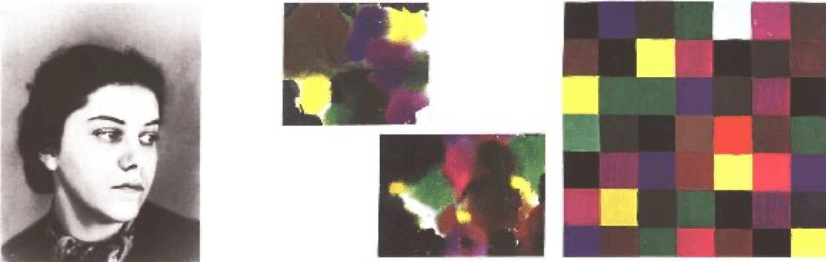

对于美术和设计的初学者来说,约翰内斯·伊顿的《色彩艺术》(Kunst der Farbe)既是一本理论著作,也是一本实用的工具书。始于一种重新认识一切的欲望,这部1961年出版的经典著作旨在让我们再一次学习构成世界的基本元素。其完整标题——《色彩艺术:色彩的主观经验与客观原理》(Kunst der Farbe: Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst)——概括了两条前进的路线:学徒们不仅要掌握色彩光谱的“客观原理”,还要领会每个人的主观品味。在介绍构成文本主体的“七种色彩对比”之前,伊顿首先在书中展示了一个实验:援引音乐术语“主观音色”(subjective timbre),他让学生绘制他们心目中最和谐的色彩组合(如下图)。在这无数种“主观色调”的变体中,每个人身上潜在的感知被揭示出来,在调色板和颜色比例的选择中展现他们的灵魂。对于伊顿而言,没有所谓“纯粹”的颜色,只有不同色彩间的关系——一种内在的“蒙太奇”,而这本书也不仅仅是关于视觉的文本,还通过其他艺术法则与读者交流,在论证中充满了对音乐或节奏术语的偏爱。色彩的艺术正是拼贴艺术。

马里亚诺·利纳斯的《蒙东戈:色彩艺术》并非伊顿作品的直接改编,大概是因为不同于绘画和书法,电影和摄影并非书中讨论的对象。的确,画家总以一张空白的画布开始,因此选择一种颜色,似乎总是意味着特定的视觉意义或象征表达,但电影人必须从现实世界出发,用摄影机和画框隔离客观世界的色彩总和。然而,即便是这种巴赞式的论点,仍无法让我们接近任何“纯粹”的色彩再现,因为每个镜头中都包含无数细节和关联,总是超出电影人的主观意图,总是需要再三的观看来挖掘其秘密。且正如绘画,电影中的色彩本质上同样也是一种混合的产物;从三色分离的特艺彩色技术到当今的数字调色系统,正如绘画中没有“自然”的色彩一样,它在电影中也从未存在过,正如场面调度的选择总是首先取决于每部电影的制作手段那般。

艺术与世界(电影)陷入了一种循环往复的视角冲突。因此,拍摄一部“关于”色彩的电影本身便构成了一种挑战,也是因此利纳斯回归了他的起点,一张电影的“空白”画布,而这张悖论性的画布实际上就是世界本身。但奇怪的是,对于这位阿根廷导演来说,这种自我更新的愿望最初来自于一种现实焦虑:影片缘起自几位朋友之间的决裂。影片开篇的字幕中,利纳斯提到自己受委托拍摄阿根廷艺术家团体“蒙东戈”(Mondongo)的纪录片,后者正在根据伊顿的书创作一系列作品。为了建立肖像画家与被描绘者之间的对话,利纳斯提出了一个“如同儒勒·凡尔纳冒险小说般”的挑战:双方都将制作他们自己对《色彩艺术》诠释,而蒙东戈二人拒绝了这一提议。长话短说,该项目变成了一幅三联画,而利纳斯与蒙东戈二十年的友谊则宣告终结,令该系列的前两部作品(《蒙东戈:走钢丝的人》和《蒙东戈的肖像》)成为了关系破裂的记录与预言。(除了作品中艺术家和导演争吵的场景之外,利纳斯是怎么发现这一点的呢?也许是因为在艺术家的工作室拍摄时,他无法找到合适的“镜头”。)因此,原本的单部电影分裂为三部彼此独立的作品,被互相阻隔开来。

正如马赛电影节策展人西里尔·内拉特(Cyril Neyrat,三部曲首映于此)所写:“因为预定的决斗从未发生,利纳斯最终独自完成了他的电影,或者说在一些乐于配合的同伴陪伴下完成了它。” 然而,从伊顿的文本开始,利纳斯采用了一种截然不同的方法。对于以虚构、冒险、合作、肖像和对抗为标志的潘佩罗小组来说,利纳斯的“主观色调”是什么呢?利纳斯的电影显然不是为年轻画家和设计师(甚至是电影人)准备的课程;他更感兴趣的是重新教育自己,分离出“他”的色彩光谱(从物质和象征的意义上),他试图拆解出他的电影字母表,以及创作电影的画布本身:演员、摄影机、布宜诺斯艾利斯的风景、以及数字剪辑工具(最不纯的电影制作工具,因为它宣称的自由基于提供给用户可怖的操纵性)。如果说音乐的语法为伊顿描述色彩的隐秘节奏提供了一条捷径,那么利纳斯则令加布里埃尔·乔伊尼克(Gabriel Chwojnik,潘佩罗小组长期的合作伙伴)创作的长篇室内乐贯穿影片始终,也是因此——这也是利纳斯少数没有使用画外旁白的影片。

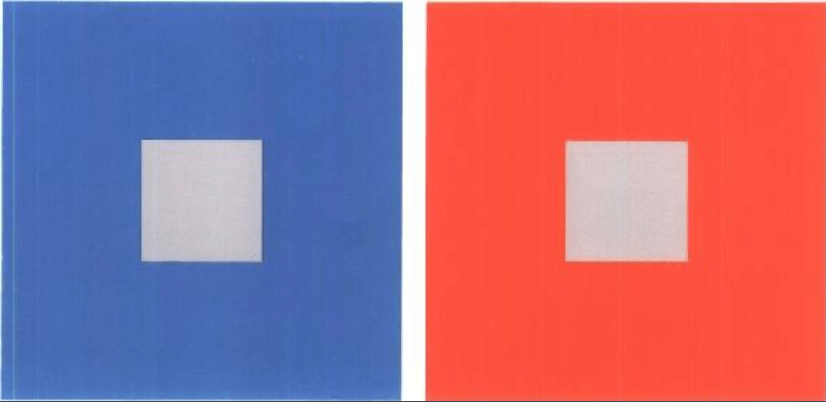

通过乔伊尼克的音乐,电影人找到了一个空间。实际上,他找到了几处交汇点来充当电影的画布。如果说利纳斯在蒙东戈的工作室里感到明显的“不自由”,那么这次他则在自己的王国展开反击。在开场,我们站在一家画廊门外,门上贴着一张“色彩艺术”展览的海报——我们走进一个音乐厅观看乔伊尼克的现场演出。但是,意外的转折已经出现了:路易·菲拉德(Louie Feuillade)的默片经典《吸血鬼》(Les Vampires,1915-1916)被并置在一个框中框内,溯源了之前的场景——一个世纪前,一个相似的情境,一群观众站在一家舞厅的门外,门上贴着“伊尔玛·维普”(Irma Vep)的海报,而其中一名角色认出这是“吸血鬼”(Vampire)的变形词(文字游戏也将在利纳斯的电影中到来)。当我们进入剧院时,饰演伊尔玛·维普的Musidora正以她的催眠表演迷住观众。通过“框中框”,菲拉德的电影被召唤成为另一个容器(它的黑白图像被染上了不同的数字色调);更确切地说,利纳斯的电影将自己与《吸血鬼》融合:我们进入的剧院通向两个地方,在连接两个历史和时间的纠缠中交汇。菲拉德的黑白图像时常闪现在画面中央,被周围的一圈纯色色块包围,就像伊顿书中展示“精神生理学上的色彩”时使用的灰色方块一样:灰色在蓝色包围下会呈现微红。对于利纳斯来说,《吸血鬼》是世界的反射器,是充满现实振动的虚构染料。

影片的节奏极快,以避免在镜头中积累过多具体含义,通过快速的剪辑搅动图像,混合现实色彩与人工产物,从路边棚屋的浓烈红色到天空苍白的蓝色——我们被鼓励去观察它们之间的对比与流动。每一个章节或乐章都有一个神秘的标题(“蓝色,陛下,空中的王子”或“白色,或恶魔”),虽只专注于一种颜色,但也不可避免地邀请了其对立色或邻近色。利纳斯与奥古斯丁·门迪拉哈苏(Agustín Mendilaharzu)从乡村、道路与平原中开始寻找,追踪车辆、植被和动物。接着是关于取景的简单课程:路边闲置的广告牌,它蓝色或红色的主色块,形成最初的原型——等待着被放映的银幕。最重要的法则:没有任何颜色能够孤立存在,就像任何风景一样。通过剪辑,它们与音乐家们的演奏、乔尔乔内(Giorgione)或保罗·德·林堡(Paul de Limbourg)的画作、女演员与电影人的演出、以及调色师的工作一起被看见。

接着,事情变得复杂。一块蓝色广告牌“变成”红色;自然风景及《吸血鬼》的图像被人工(数字)染色;无数画面框中套框;一种颜色“扮演”它的邻近色…… 影片无疑将自己定位于数字图像的时代,这个时代让电影人很难提纯自己的感官,因为电影早已与远离了特艺彩色的华丽,而数字工具所允许的色彩校正精度,却只能通过相反的程序开始:用“没有颜色”(log或RAW制式)的灰色调拍摄的图像,成为调色师工作的起点。利纳斯影片的第一个动机,便是探索这张数字画布中的所有颜色如何得以互换。在马赛的采访中,利纳斯提到了一种近乎病态的欲望(对菲拉德的引用同样确认了对邪恶的痴迷):想要扭曲图像,比如将乔尔乔内的画作《暴风雨》放大成像素点,或者将一篇风景的“原始”画面染色,使其成为超现实物体,人工的色彩变化摧毁了自然主义的错觉。用数字的半透明彩纸吸血图像,淹没其所有色调,剪辑的闪烁令它们游走在真实与虚构之间。因此,当摄影机简单地“发现”了一种颜色时,一种特殊的情感油然而生。当我们像希区柯克的电影一样跟踪一辆黄色汽车时,它便不再只是交通工具,而是带着秘密目的地的怪物——我们记住了它,就像我们不会忘记《艳贼》(Marnie, 1964)开场镜头中蒂比·海德莉的黄色手袋一样。还有天空中微灰的蓝色,伴随着飞机驶过的弧线;一头穿越草地的棕色乳牛;或者日落时被点亮的麦田,反射出一种金色,象征大地的证据,而当一台背光的收割机缓缓驶离身后的落日时,它外漆的绿色开始逐渐显现。如影片调色师伊内斯·杜阿卡斯特拉(Inés Duacastella)在工作台前解释的那样,这种金色即是阳光(光)与土地(物质)的交融,可以追溯到印象派画家的创作方式——他们带着画布来到户外观察世界,并且发现画作的颜色也来自这个世界。

这种色彩的“角色扮演”很快超越感官,变为电影制作的剧场。利纳斯在这里延续了他从《花》(La Flor,2018)起就开始实践的电影速写艺术:一系列短小、紧凑的场景(拍摄于潘佩罗小组的办公室),由演员穿着简单的戏服完成。它们无法构成完整的情境,但足以令原始的灵感显现出来。在这里,演员皮拉尔·甘博亚(Pilar Gamboa)和玛利亚·维拉(Maria Villar)分别饰演朱莉安娜·拉菲特(“蒙东戈”二人之一)和伊顿的性转“变体”(本文作者的推测)。利纳斯则一本正经地演出着弗里茨·朗,但不完全是作为一个角色,而更像是一种对艺术暴君(“蒙东戈”们对利纳斯的指控)的机械模仿——导演的眼睑卖力地固定着朗标志性的单片镜。两位女演员承担着虚构重演的任务,但毫无疑问仍以自身的姿态出现在银幕前。尽管如此,戏服让她们的存在唤起了不同的角色(我们也看到了换装的过程),这种整体性不比“纯粹色彩”更加神秘。展示演员的思想、排练、玩弄文本自身,正是因为相信电影是一门能够自我思考的艺术。

一场语言游戏最能表现利纳斯扭曲材料的能力:利纳斯扮演的“朗”以一种孩子气的方式,用蹩脚的德语粗声粗气地拼读着伊顿书中的原文,而明显被逗乐的玛利亚·维拉在一旁观摩,并就口音给出指点。令人好奇的是,伊顿的论著在全片中几乎没有直接引用,却在此刻转化成了一堂语言课,并由精通德语的女演员扮演小学老师的角色,她面对孩子的笑容,不比任何一种颜色来得抽象。观看潘佩罗小组电影的乐趣之一在于看到电影制作过程(表面上)的透明性,而我们很少见到一位导演如此坦然地与演员一起练习,充满幽默和相互的指引。在与甘博亚合作时,利纳斯有机会重新审视自己与蒙东戈失败的沟通,只不过这次他选择在自己的艺术领域中完成对自身的辩护。通过与演员之间的滑稽排演,利纳斯通过语调揭示了材料的真相,这种表演的即时性消除了整个“蒙东戈”项目的破碎——他如一个小丑一样与自己决斗,但通过欢乐的协作,通过将喜剧与忧郁并存,形成了电影的姿态。

留下评论