原载于端传媒Initium,下文已根据大陆译法修改。

by 石新雨 & TWY

对于许多它的忠实观众而言,属于皮克斯动画的第一个影像,不是它任何一部正片的部分,而是其开场动画:一盏金属小台灯跳入空间中,踩扁了“PIXAR”字样中的“I”(“我”),在一顿左顾右盼后,取代了它的位置。许多年后,网络上的创作者受此启发,创作了这个镜头的反打:“我”看着小台灯一步一步地走来,接受自己被取代的命运。这是皮克斯给我们的第一组难忘形象,并且已然在人类视角的边界打转:本该不动的物体拥有了生命和律动,字母变成一种物质,语言成为一种表演,一种狂喜。皮克斯的故事正是由此开始:三十余年的旅程,近三十部长片,我们见证了这间擅长无中生有的工作室迸发出各种想象,直到近年在续集产出和原创作品中的创造力丧失,这是随着时代走向的必然忧郁,还是其它的缘由?让我们从头说起。

约翰·拉塞特导演的《玩具总动员》是第一部电脑渲染的三维动画长片,上映于1995年,此时正值电影诞生百年。三十年后,无尽的虚拟影像正在世界中飘荡,在此刻回望这一原点,一切似乎都如此纯真:皮克斯的初代创作者们携带着去建造和破坏的双重欲望,在电影中切割出两个世界。所谓的“现实”维持着某种扁平的状态,与此同时,每一部电影深化出一个内部的象征宇宙,其中形象凭借自身存在的差异来创造社群和法则。《玩具》系列是它最完美的原型机:从玩耍(表演)出发,一位孩子立刻掌握了场面调度的基本形式,在卧室创造属于他的类型电影(西部片、科幻片……),那么让玩具们活过来则再“现实主义”不过,它们是想象朋友的具象化。在《玩具》中,安迪家是一个没有全貌的画外空间,人类如同巨物一般存在,与此同时,作为表演者的玩具带领我们重写观看的角度。皮克斯的机器是一个外世界和一个里世界的博弈,分别呈现为看似自动运转的庞大体系(人类世界),及其内部由人物团体组成的破坏力量(玩具世界),总是巧妙地在完成了自己的游戏后悄然回归到体系中…… 一种家长与孩子般的关系?不止如此。

对于那一代曾受其启蒙的孩子们——如今或已接近而立——而言,皮克斯的影片或许最早地展示了关于物质的观念,尽管它们的本质还是虚拟的,但其中无疑存在一个电影的范本:如何将事物放大、放映出来。但是,若要追溯对影片感受的源头,除了惊叹外,或许更有这种放大带来的原初恐怖。我们见证了巨大的皮球砸向塑料军人、一盏台灯旋转着将一台高科技玩偶踢落、被斩断的头颅或被错误拼接的身体、玩具城中被无限陈列的巴斯光年复制品。被损毁、遗弃和取代的恐惧统治着电影——皮克斯作品的经典形式,是弃儿、怪物和收养家庭的故事。电脑动画的不成熟形态带来了充满乐趣的矛盾体,因为电影人必须远离对真实经验的重现,而是制造滑稽的摹仿,如同孩子模仿家长的口头禅,或是模仿自己在电视上看过的场面,这种轻快的非写实性允许皮克斯将两个世界的动画形象一律当作“怪物”对待,通过一种倒置:当非人类的身体充满情感的眼睛或尖端科技渲染的柔软毛发,人类也不介意带上塑料的肢体及浮夸的五官。

所有的形象与其说是普遍印象中的“拟人”,不如说首先需要一种“拟真”,观众需首先感受到其材质。皮克斯因此创造了它们最精彩的矛盾:作为一件商品或附庸的悲哀,和作为一位朋友或陪伴者的快乐。真实永远被放置在细微末节处,只是为了创造形象,而世界不过是各种形象的弗兰肯斯坦式拼贴。继安迪的玩耍启发了玩具们的自主表演之后,《怪兽电力公司》比《玩具》更进一步地成为了一种场面调度的演示,正如夏尔·泰松在《电影手册》中的精准评论,怪兽公司的发电术不外乎一出对电影院的比喻:“孩子——即观众——所发出的尖叫,由怪兽—演员的表演所激发,这种尖叫成为一种“收益”,支撑着这家工厂兼工作室的运转,也养活了那些依赖它的经济和艺术群体…… 从未有一部电影如此清晰地揭示:激发观众情感的欲望,以及这种欲望的异化(将观众视为一种可盈利的资源,是某种工业化情感剥削的核心),竟是电影作为艺术与工业的整个体系经济存续的保障。1” (从本片到《头脑特工队》和《心灵奇旅》,创造“体制”是导演彼得·道格特的拿手戏。)然而,如果这一解读将影片的外世界进一步刻画为一个反乌托邦,影片却从未陷入到负面情感的泥潭中,恐惧立刻化为了探索的力量,因为里世界早已从不同岔路中找到替代恐惧的方式,即笑声,并从各种灾祸喜剧式的表演中绽放出来。

《怪兽电力公司》的疯狂在于它不仅创造了一个自给自足的政治和经济体系,也不断书写着各种即兴式的大小形象,一些“只是怪物”的存在。这些外表并无任何所指,不追求效率或效果,它们只会突然闯入来呈现差异,或是从速度和调性上改变影片的节奏,为此兰迪·纽曼的爵士配乐成为了电影的灵魂。当大眼仔伴随着音乐准备开始一天的工作,随着镜头逐个为观众展示一项工作的准备工程,一个孩子第一次遇见了电影和现实。皮克斯继承了经典好莱坞的传统,去拍摄工作中的人物的琐碎流程,它对一项职业的乐感保持痴迷——身形修长、天生迅捷的反派兰道,被“毛怪—大眼仔”团队一大一小的组合速度击败。“怪兽公司”的大楼尽管是积累资本的恐怖之地,却意外满足了我们游荡探索的梦想,它比我们认知中的更加庞大,无论是公司明面上的工位,还是老板实施绑架的“管道间”,都只是待探索的一角。真正的脏腑是隐藏在内部的巨大“门廊”,既是个密闭空间,也是连接着无限世界与深渊的大型枢纽(《玩具2》结尾在机场行李传送带上的冒险,无疑是其现实草图)。“门”是皮克斯作品中最出彩的概念,它恰如其分地成为了剪辑自身,那令人眩晕的通道系统集结了所有的速度。

因为“门”的存在,这里永远发生着对另一端的想象——人类世界再一次被扁平化,被压缩在一位小女孩“Boo”身上(我们见过她的家长吗?),我们会记得她的门上带着粉色花朵。由于“Boo”的闯入,已有的工作制就被换了个玩法,成为一片由隔板、杠杆和各种拐角所组成的海洋——总带着虚惊一场与真正的生命危险——厕所的抽水马桶成了捉迷藏的开关,小怪物们排队经过走廊,传颂着“麦克·沃佐斯基”这个名字,似乎只需要喊出其名,通过直觉的重复,她便承载了这个独眼绿色球体的喜剧天才,而之后的《机器人瓦力》中,角色的名字也是情感的咒语,一种爱情的即视感。事实上,无论是瓦力丰富的机器声,还是“Boo”的咿咿呀呀,它们都无需被翻译,正如怪物的形象无需被解释。但恰恰在这个集合了妙语与呢喃的差异地带,“毛怪—大眼仔—Boo”的临时家庭才显得如此温暖,这同样也是玩具家族和《超人总动员》中家族的秘密,亦是《料理鼠王》中老鼠对人类不可思议的“驾驶”之源。在皮克斯最好的作品中,怪物总是那个粘人精,但它从不自我投射,它需要的是同行人在其身上进行放映,这便是拍摄电影。

另一场“大与小的转换”发生在《海底总动员》中,它同样用简洁的线条勾勒了一个蓝色世界,在此我们同样遭遇到来自画外的危险,捕捞船的底部在水下看似黑色的巨兽,随之则是潜水员占满银幕的巨大面孔。牙医诊所的水族箱和大堡礁似乎一样大,马林和多莉寻找尼莫的路线则犹如一本海底生物谱,冒险者要经过哪些水域、得到什么生物的帮助,都有明确的轨迹,正如尼莫关停净水器的步骤,在剧作和情感强度上都十分了然。然而,也正是这两条被规划好、并终将汇聚的命运之流,却时不时从叙事任务上脱节,开始原地追逃、绕圈,得到短暂的遗忘和开小差式的快乐,这都得益于那条叫多莉的蓝唐王鱼。她的“短期失忆症”改写了我们对鱼类神秘记忆力的想象,多莉的记忆没有固定标尺,它极具选择性,和穿梭的节奏、情感的压力有关,甚至直接反应为运动方向的转换,而非心理分析。

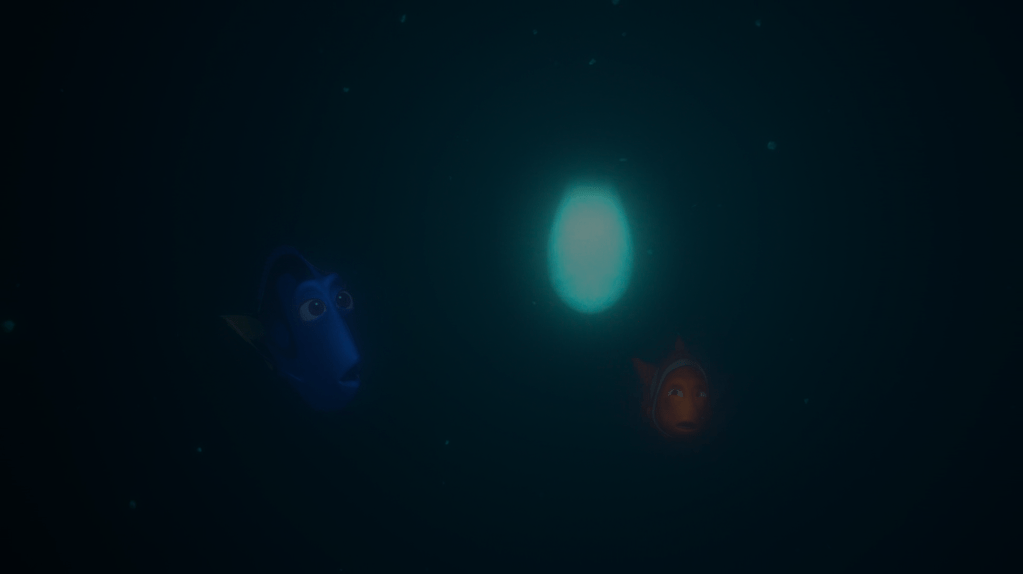

在无形的水中,多莉是一位不规则的舞蹈家,会创造出多余的冒险,或加速故事的线性。和很多确保孩子或家长“不会跑出视线区域”的儿童电影相反,《海底总动员》最迷人的时刻,是一片黑暗。透视消失了,看不见马林的多莉给了对方一个新角色:“你是我的良知吗?” 于是,它们带着缥缈的快乐,游弋于死亡的领地并追逐它白色的小光点:在父母们紧张的头脑里,身体下沉到一大片黑色中,将被视作“死亡”,又躲过鮟鱇鱼的追杀,逃出此地。是的,皮克斯的角色虽然向观众保证了自身的不灭,但它们总是会超越警告,在庞然大物的跟前转圈,或者误入黑魔法——海渊、水母群、乃至一场即兴的勇气,它们都会导致目光的断裂。

生命的持续不在于角色的肉身是否顽固,而在于这些身体所承载的理念,以及推动虚构的信念。凭借它,多莉可以和鲸鱼实现“沟通”,下水道将直通大海;而剪辑重置了角色面对距离时的潜能:“小丑鱼爸爸寻子记”的故事通过生态圈传播,成为民间传说,从马林讲给小海龟们的趣事,一路演变成了带给尼莫的童话。这是一股强大的洋流,而受其鼓励的尼莫,立刻以自身的冒险接力了父亲的传奇,又一次咬着石子游向飞速旋转的过滤口——甚至连成功的瞬间都未曾展现,因为速度在这之前已然成为了决心。

这场二十年多前的接龙,或许演变成了皮克斯近作《地球特派员》中的全球播报:为了拯救他们的外星朋友,一对母子乘坐飞船逃离地球上方的太空垃圾,于是向全世界的天文爱好者求助。这两种乌托邦的建构都过分天真,但处理方式天差地别:前者用形象间的跳跃,压缩了海域上下不可能的距离,小海龟到处溜达,两条剑鱼一边击剑,一边将故事娓娓道来,形象的组合里,总是有很多莫名其妙、又理所当然的滑稽;后者则在主角之死的威胁下,对坐标进行了无限度的膨胀,支援的声音来自北欧还是来自亚洲,都没有区别,语言失去了神态,不被联想,组成统一的、全然功能性的网络,而感动(后座的孩子确实哭了)也只是其设定的功能之一,等飞船穿过了宇宙垃圾群,它也就燃尽了。当剧作向自动化投降,皮克斯也创造了一部刻板印象里的“生成AI电影”。

《地球特派员》“与时俱进”地给予了我们几种AI模型:“全能语言翻译机”、克隆体、窥视镜…… 但形象已然消亡,无论是外星种群的形态,还是这些全能机器的本体,都呈现为史莱姆状的粘土团,而其终极形态则是家长眼中的“完美孩子”。它们是最完美的功能性角色,既能抹除所有差异,又能让人于瞬间发现问题,甚至还会表演身体恐怖;一旦问题解决,这些复制品就可以毫无眷恋地挥别、死去。早期皮克斯坚持着一个原则:如果你不把一块史莱姆看作朋友,你就不会有任何朋友。因此,你必须创造出这位朋友独立的生活方式,而不只是将其视为现实存在的变体;那么在此时,这家工作室已然陷入了观察力和情感的双重危机:“史莱姆是该被捏回去的。” 和轻易死亡的克隆体同理,当艾力欧迈出星际联盟之门、回归地球的那一刻,那一大堆“外星小生物”作为创伤替代品,也都会在顷刻间失去意义,因为在这里,地球和外星世界不再以系统间的差异为界,一切怪物,都可以被主角的心理机制所消化。

这种心理机制的出现,显然要追溯到《头脑特工队》。这个在当时或许显得激进的灵感,改写了皮克斯的方程。从这个时刻开始,皮克斯电影中的怪物无一例外成为了一些具体形态的替代品:人类的情感、死亡(《寻梦环游记》)、文化和种族(《青春变形记》、《疯狂元素城》)、身份政治(《玩具总动员4》、《超人总动员2》等)、灵魂乃至创造力本身(《心灵奇旅》)——电影熟练地为这些事物创造了对应的机制,然而当我们一眼便识破背后的主题,形象似乎也一并消失了;与之对应的是,技术愈发强大的皮克斯难以抵挡还原真实世界的诱惑,也就意味着去讲有“现实感”的人类经验,而没有谁比皮克斯更明白如何操控情感。《头脑特工队》是这家工作室最恐怖的自画像,尽管它保持着喜剧的表面,影片的忧郁气息仍然无法阻挡,形象因此只能成为某种急救者,在一个情感愈加混沌的时代中艰难地为观众指引方向,将其简化为五颜六色的球体投影和脑内的小精灵。事实上,观看这部电影的治愈效果,或许是在离开影厅后,观众能自己在脑内想象它们,恢复拥有“想象朋友”的感觉。这里依旧存在一些关于电影的思想,但一个愈加深重的危机也随之而来,当电影沦为一种伪装的心理疗愈,而抵达它的方法则是抛弃人与怪物分离却陪伴的关系,并将一位女孩变为提线木偶,尽管它真诚地告诉我们要让悲伤和喜悦同行。“怪兽公司”从未如此高效,而制造“电力”的不再是笑声,而是童年逝去的乡愁。

这些近作无疑都更深地被裹在家庭纽带之中,但留下来的不会是马林与多莉的长途跋涉,更像是一群完美家长的焦虑,正如《超人总动员2》中超能先生哭笑不得的带娃时间,这些场面的真实反而强化了面对真实的疲态,将节奏和速度从影片中抽走。皮克斯的“中年危机”,如同将想象力黏成一滩浆糊,它们不再被列举:《地球特派员》中有太多含混不清的可爱事物,除了艾力欧那些高度无害、且没有自保能力的“想象朋友”们,还有那艘飞船,它的按钮错乱纷杂,但除了驾驶键和定位键,其余的娱乐项目都一闪而过,仿佛掉进了一片散发甜味的乱码,就算是完成了对疯狂的理解;而在驾驶飞船的途中,由于宏大使命的压迫,连玩耍的机会都被压抑了,所有的飞船都只留下了单一的功能。与此同时,随着这些虚拟理想国的功能化,“现实感”在银幕上充分地展示技术的权威:《心灵奇旅》中写实得惊人的纽约市风光,让人难以想象作者花了整部影片的力气(以及一整个反面的抽象宇宙)向人们说教生命的简单之美;《头脑特工队2》则在莱利的脸上画出“精准的演技”,它像是一台伪科学机器,会自我解剖,分析每个局部微表情,而任何脑内世界的异动,都将带来面部的调节,内外世界由此高度同频;《地球特派员》则强调了大人卧室与孩子卧室的隔绝,但,隔绝必须被抹除,艾力欧的床头摆着一张他和“理想父母”的合影,他的披风、孤独的海滩、他的专属语言,都反射着这份现实阴影的面积。所以,语言不仅要被翻译,还要被家长学习,他的沙滩、星际通讯器也必须被体验。皮克斯变成了自身的视效。

回想一下马林和尼莫的分头冒险,以及安迪妈妈清理玩具的习惯吧,在那些由更简陋动画所制造的小房间里,每个人的习惯都得到了保持。有时,学习是一种遥远的同步,也有时,理解从未真正发生。《海底总动员》交织着两段历险,却从未让它们相互注视,对方的处境是无法想象的:马林面前只有大海;尼莫所面对的是一片玻璃和一座假山。但这对父子各自结识了新朋友,奇异的友谊与自身使命共存,促使它们学习到玩耍和独立的方法、放松的方法。本片之所以能成为一部理想的公路片,就是因为马林不得不放下已有的经验,去接受原创经验的挑战。友情和孩子气是无根的东西,它牵着失忆而狂喜的多莉,在魔法阵中跋涉。

再次赞美《海底总动员》,它先于那些“写实主义之作”,探讨出了应对创伤的方法,从一位父亲的恐惧,到集体鱼类对船只的恐惧,给出的启发却很简单:去学习交朋友。以此为例,我们会发现早期皮克斯的故事,总是以朋友为单元,朋友不只是共鸣的载体,更是与自己截然相反的存在,重要的是相伴,而非全然的了解。真实是个摸不着边的混沌体,但朋友组成了一个单位,也是家的深层形态。有一个普遍的认知可以证明《玩具总动员》与我们的友谊形式,即所有的形象都是演员,“草莓熊”只是上演了一出复仇故事,巴斯光年只是被切出了一个西班牙浪子的版本,伍迪则放不下他扮演了许久的英雄。一位演员是可持续的,ta在电影的故事开始之前已然存在,却为了团体给自己化妆,一次次走进类型,绝不可能被用完即弃。《玩具总动员3》或许第一次让皮克斯意识到了童年的逝去,但它不仅给予观众这些人物在面临死亡时奇迹还生的时刻,还有另一种“不死”的思想:“土豆先生”与“土豆太太”是这群朋友中最杰出的性格演员,他们的五官被无数次拆出,被错放在不可能的身躯中,被打散成作为个体的零部件,却依旧是他们本身——当“土豆先生”被安置在一片玉米饼上(“看,我是毕加索!”),他的特技超越虚拟的肉身,透过彻底的形式达到顶峰。

在《玩具总动员3》的结尾,安迪把他的玩具朋友们交给邦妮,并向她一一介绍了它们,在经历了一整部电影的类型探索之后,我们又回归情节剧的院落,认识每个人的肖像,这幕戏是整个短暂童年的缩影。玩具的交接发生在十五年前,是我们与皮克斯相识三十年的中间点,每个角色都给人以创造记忆的许诺,以及创造规则的喜悦。十五年后,长大成人的皮克斯在文化与心理学中自我庇护,艰难地追赶着一个伪造的现实,唯一还标志着“创造力”的,只是那盏小台灯,它像一个被放错了位置的演员,其永恒的迷惑与正片构成断层,一种与童真的距离。

- Tesson, Charles. “Ce cri derrière la porte,” Cahiers du cinéma, N. 566 (Mars 2002). ↩︎

留下评论