首次发表于文集《让-吕克·戈达尔:关于电影与其它影像艺术的政治书写,卷二》(Jean-Luc Godard: écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, tome 2)。

by Nicole Brenez

翻译 TWY

校对 desi

« LA PRÉHISTOIRE DU VISIBLE1 »

SUR FILM ANNONCE DU FILM « DRÔLES DE GUERRES » (1ER TOURNAGE)

《电影〈虚假的战争〉的预告片(第一次拍摄)》(2022,20分钟)不仅展示了一项成就,还有彻底的形式更新。

- 聚合电影项目和电影本身。

《电影〈虚假的战争〉的预告片(第一次拍摄)》(在后文中缩写为《〈假战〉预告片》)横跨四十一张页面,将电影和它的筹备手记本融合起来。

- 聚合纸页和景框。

在影片/手记本的中心,是五个从《我们的音乐》(Notre musique, 2004)中摘取的运动镜头,它们某种程度上也被视作为一页“纸”。这点从页码中可以得出:前一镜头被标记为“20”,之后的则标为“22”。

固定镜头,持续二十到五十秒不等(卢米埃尔电影的初始长度),构成了一系列的拼贴画,混合着打字机书写的文字、手写文字、水粉画、以及许多复制下来的图像,经由转变、调换、调色、局部放大、重新布置,这些让-吕克·戈达尔为人熟知的造型艺术手段。

作为一部多媒体影片,《〈假战〉预告片》结合了笔记本以及展览板的概念,混合不同的图像和拼贴,就像戈达尔2018年在维迪剧院所展出的那样。2

《〈假战〉预告片》精妙的极简主义汇聚了:

- 再现生产创作的终身实践。

例如,让-吕克·戈达尔向让-保罗·巴塔吉亚(Jean-Paul Battaggia)关于选择夏尔·普利斯涅尔(Charles Plisnier)的《假护照》(Faux passeports, 1937)中“卡洛塔”(Carlotta)一节的口述解释,回映了《戈达尔/戈达尔:十二月的自画像》(JLG/JLG: Autoportrait de décembre, 1995)片头低语中设想电影人工作的概述。这一动向平行于从《主客关系》(Le rapport Darty, 1989,受委托而制作)到《业余回顾 (模型展览)》(Reportage amateur (maquette expo), 2006, 对装置作品的导览)的发展。这种发展从寓言式的表达,进化到作为实践必要性的赤裸,换言之,是从古典诗艺进化至现代的贫穷艺术(Arte Povera),后者开辟了其中最激进的领域。

在这里,所有的元素致力于持续不断地表达创作一个项目的准则、动机、技术需求、形象、面孔以及风险。

- 创作草稿的终身实践。

- 改编其它形式的终身实践。

“这出剧本(实际上,是对一部旧小说[普利斯涅尔]的简单电影改编)背离了卡尔内或帕尔玛的模式。目的是不再依赖那上亿个来自字母表的专制指令,而是要让真正语言中那无尽的变形与隐喻重获自由,通过重返/重拍(re-tournant)曾经的拍摄现场,同时将当下纳入到思考之中。”(镜头15)

- 对平面语言和手写文本的终身实践。

(《戈达尔/戈达尔》用一册手写笔记本开场,笔记本变成了对一生的记录:“白纸是人真正的镜子。”)

- 长达七十年关于革命的实践,更准确地说,关于知识分子的任务和职责。电影集结起《假护照》中经验丰富的激进共产主义者,以及《我们的音乐》中被拆分成两个角色的一位年轻女子:记者朱迪丝·勒纳来到萨拉热窝寻找“和解的地带”,孤独的年轻电影人奥尔加·布罗德斯基献身于以色列和巴勒斯坦之间的和平,用背包里挤满的书本上演一场虚假的袭击。

当一个人为政治理想战斗了七十年,却持续被号称代表这些理想的领导人和体制背叛时,他还能做什么呢?《电影社会主义》(Film Socialisme, 2010)从集体斗争的角度提出了这个问题。通过普利斯涅尔,《〈假战〉预告片》重新审视这个问题,透过几位“草根激进分子3”的独特旅程,因她们自愿投身于秘密而无闻的地下生活中。这两部电影都被背叛笼罩。然而,拜那张名为“Mais 68”(“但,68”,镜头12)的字幕卡所赐,1968年五月(Mai)的革命事件——这场让-吕克·戈达尔亲自投身并彻底改变其人生的运动——被赋予了一种乐观主义,这在以往作品中前所未见,比如说《21世纪的起源(于我)》(De l’origine du XXI siècle (pour moi), 2000)。

面对普遍的历史性背叛,忠于理想的个人信念犹存:“上面写着,我需要对自己选择的噩梦保持忠诚。”(约瑟夫·康拉德,《黑暗之心》,1899,引用于镜头15)。

- 试图去表现缺失图像的终身尝试,作为去思考他者的基础。

这里不难留意到,《〈假战〉预告片》中摘取的声音段落,立刻对《我们的音乐》中的自杀片段做出了解释。在说出“我不相信俄语”(镜头14)后,奥尔加念诵了《西西弗神话》中著名的开篇:“自杀是唯一真正严肃的哲学问题。4”

“只有当人不再考虑自己是生或死,其自由才是彻底的”,奥尔加在《我们的音乐》中呼应了费奥多尔·陀思妥耶夫斯基笔下的基里洛夫。“我会杀死自己,以此来证实我的反抗,我那全新而可怖的自由。5”

但在这里,一种特定形式的缺失被深入探讨:由遮掩产生的缺失。 回想《我们的音乐》中对应于《〈假战〉预告片》镜头9至12的声音片段的段落(“这就像一个影像,但来自远方……”),展示了奥尔加以一种非同寻常的方式进入电影:起初模糊,接着年轻女子走近镜头,直视着它,其表达如同来自无声电影:“那您呢?” 下一个镜头,她背身走开了,仿佛穿过了摄影机,与我们的目光融合在一起。 这种面向观众的质问因此受到一种双重遮掩的支配:《我们的音乐》弃置声音;《〈假战〉预告片》弃置影像;因此,质问有力地存续下去。

附录:论《电影〈虚假的战争〉的预告片(第一次拍摄)》中的五个页面/镜头

以下的书信来往,旨在为称作《剧本》(Scénario)的影片计划几个版本中名为“假新闻”(Fake News)的章节(有时标为第三章,其它时候则为第五章)贡献考古学研究。“假新闻”一章的内容概括如下:“一本小说中的电视嘉宾/角色(阿·莫拉维亚,《错误的野心》(Les ambitions déçues))”——让-吕克·戈达尔称,这本小说如此美妙而难以施展改编。

然而,从一个项目到另一个,这些书信在《〈假战〉预告片》的第1和40号页面/镜头中得到了回响:那是两幅将红色涂抹在黑色上的抽象水粉画。

发件人:妮可·贝内兹

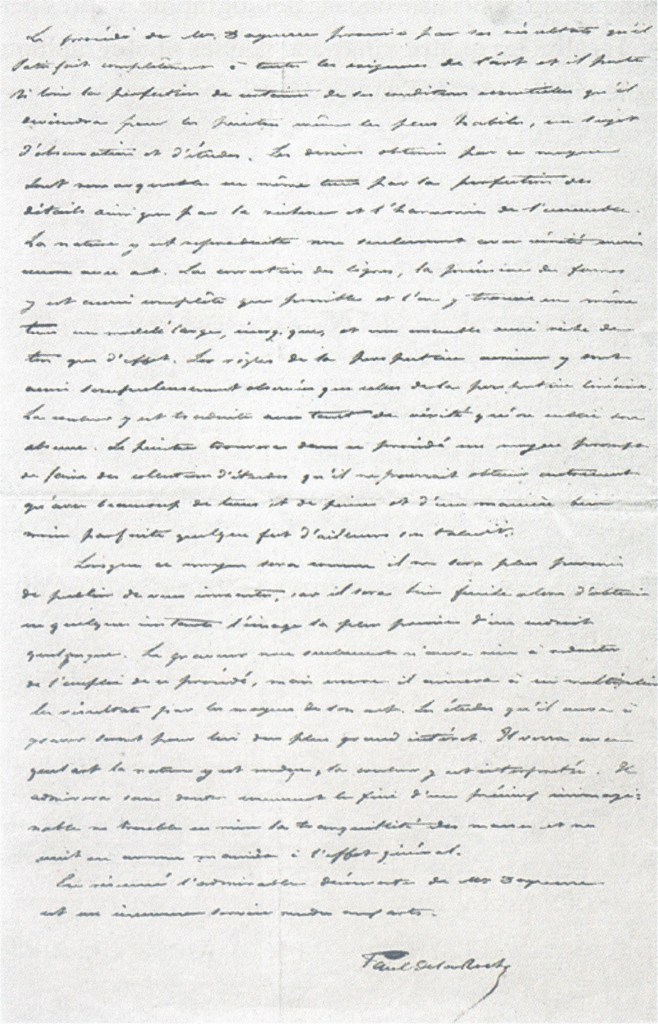

标题:关于相似性的小故事,或以保罗·德拉罗什为例

日期:2020年6月29日

收件人:让–吕克·戈达尔最亲爱的让-吕克,

一些图像和传说的小故事供您查看,包括许多著名人物、一位无名英雄、以及一个值得回归到人们视野中的图像。来自您忠实伙伴的万千感谢。

拿破仑·波拿巴于1800年5月20日跨过阿尔卑斯山。

赝品(Fake):

该画在波拿巴本人的委托下,由画家雅克-路易·大卫创作。

画家的最初设想,是将第一执政官在马伦戈一战中手持宝剑的不朽形象定格下来,但波拿巴倾向于描绘自己“镇定自若,驾于骏马之上。”

大卫尊照其主顾的指示,成功地诠释了跨越高山的英雄气概。

第一执政官不同意为大卫当模特;他断言称,亚历山大大帝也不会为阿佩莱斯摆造型。

没有人在意伟人肖像是否忠于其貌。只要让他们的精神活在图像上,便足够了。

尽管如此,波拿巴在马伦戈战役中所穿的制服、双角帽和佩剑,还是被提供给大卫作为灵感参考,被他安置在人体模型上。

将近50年后,有历史佐证的修订:波拿巴骑着骡子翻越阿尔卑斯山。

以绘画精确性的名义,加斯东·蒂桑迪耶(科学家和气球飞行员)于1874年导演了一出和保罗·德拉罗什有关的情景:据称后者在看到最早的达盖尔影版照相后惊呼:

“从今日起,绘画已死。”

(载于《摄影的惊奇》[Les Merveilles de la photographie],第62页)

巨大的讽刺,德拉罗什自己成为了谎言(fake)的受害者。幸好,当时他已不在人世。

恰恰相反,保罗·德拉罗什(1797-1856)曾是

一位学院派的同僚,弗朗索瓦·阿拉戈曾向他寻求帮助,请他起草一份简短的备忘录,以表明达盖尔的发明对视觉艺术的重要意义。1839年,在向国民议会介绍达盖尔银版照相术时,阿拉戈引用了这份备忘录的选段。

弗朗索瓦·阿拉戈,一位光学专家、天文学家、物理学家、以及拉马丁政府的战争部长,称赞银版照相术为一项科学和精确的工具。

阿拉戈在以下的文字中定义了现代概念上的“薄膜/胶片”(pellicule)一词:

“达盖尔先生目前方法的不凡成就,部分归功于其作用在一层极薄的材料上,在真正意义上的 ‘薄膜’ 上。

我们因此无需担心用于生产它的原料成本。这一成本十分之低,几乎可以忽略不计。”

阿拉戈还首次引介了“photogenic”(译注:“光成像的”,后来发展成“上镜”)一词,将在之后影响路易·德吕克与让·爱泼斯坦:

“银版照相术的其中一项用途,在我看来值得深入探讨:观测显示,太阳的光谱并非连续的,它包含了横向的裂缝,一些完全黑色的光谱线。

在那些似乎能产生“光成像”效应的暗射线中,是否也存在类似的不连续现象?”

至于德拉罗什写给阿拉戈的备忘录,它的结尾如下:“总而言之,达盖尔先生令人敬佩的发现是一项对艺术的重大贡献。”

在他的演讲中,阿拉戈并没有引用德拉罗什原版备忘录的这一部分(它直到1930年才完整出版):

“一旦这一方法[银板照相术]被广泛熟知,出版不准确的图像将不再被允许,

因为届时,人们只需片刻即可轻松获取某个地方最精确的图像。”

非但没有惧怕银板照相,保罗·德拉罗什热情地支持并认可了摄影复制术,而摄影也给予这种赞誉以回报。

德拉罗什的作品成为了首批经过系统性的摄影复制的绘画作品:

罗伯特·杰弗逊·宾厄姆,一位从1857年起致力于用摄影复制绘画作品的专家…… 为德拉罗什回顾展目录制作了八十六张摄影版,于1858年展出:

这是世界上第一部此类出版物。

在《保罗·德拉罗什作品集》这本书中(由 Goupil & Cie 出版),能找到画作《波拿巴翻越阿尔卑斯山》的“情节梗概”如下:

第一执政官于二十日的日出前出发。他骑着骡子攀上圣伯纳德山,身披他一贯所穿的灰色斗篷,由一位当地向导引路。在险阻的路途中,他表现得心不在焉,仿佛思绪飘往别处。

梯也尔(未来巴黎公社的镇压者),《执政府与帝国史》(1845-1864)。

而在这里,在这本目录中,是宾厄姆为保罗·德拉罗什的画所摄的惊人照片—

换言之:

事实精确性(1848年的画作,作为大卫画作的对位,而现在必须提到的是,后者曾是德拉罗什的导师)

+

技术精确性(1858年的摄影)

=

在此谁更具巧思,竟能允许发表如此一张图像,并在这出关于精确性的战争突然的(再)转折中,使复制成为一种自主的力量:

是摄影师、印刷工、还是出版商?

和维克多·雨果的墨画一样美丽,

静候着安托南·阿尔托的油彩。

(所有的来源和文档供您使用)

发件人:JLG

标题:标题

日期:2020年7月1日

收件人:NB向您表达一千零一份感谢

就这份历史哲学的洞见

它赋予拾荒者

一种终极的青春

如呼吸吴哥城的空气,如

可怜的沃尔斯(Wols)笔下的

堂吉柯德 —JL

前面引用的图像是“Açone”(乔治·马修,1948年——作品曾得到安德烈·马尔罗的推广)的复制品,让-吕克·戈达尔在心脏的位置画上了一抹红色。这并非过失之举,而是一种叠印:戈达尔在他就《剧本》项目的手记本中用这张复制品来阐释沃尔斯的一段文本,后者曾被让-保罗·萨特在《手指和非-手指》(Doigts et non-doigts)一文中引用,这篇文章又曾深刻启发了《影像之书》(Le livre d’image)。

“用手指在阐述「手指并非手指」这个事实,不如用非-手指来阐述「手指并非手指」的事实那样有效。用白马来阐明「马不是马」的事实,不如用非-马来阐明「马不是马」这个事实那样有效。

宇宙是一只手指,万物皆为马。6”

如同——尽管在肖像学上是相反的——白玫瑰的例子,这类图像再一次深刻展示:让-吕克·戈达尔的每一个选择都是在多重条件下被决定、滋养和饱和,因而丰沛不已。每一个图像,无论表面上多么简单,都是一串充满事实与思辨的长久历史的一角——无需被认识便能被理解。

在所有赋予这些图像必要性的前提中,这两幅红与黑的水粉画或许溢满着一出关于精确性的疯狂故事,允许它们得以扩展、自主、以及复现。戈达尔的这些水粉画延续了他为《剧本》准备的笔记本(2020年7月)中类似的黑色水粉画。无疑,它们也在涂改的动作和抽象绘画之间确立了一种简洁且狂喜的聚合。涂改,曾经作为工作中的技术痕迹,在戈达尔从2010至2020年代的电影和作品中,愈加频繁地变成了一种装饰性的动机;至于抽象绘画,这一次,我们很难不从最常见的符号角度去理解它:红色即是“热望”(“ardent espoir”)的胜利。

《〈假战〉预告片》所呈现的最后一个完成的例子,带领我们来到注有“佳能”标志的三幅白色单色页面,即第4、35和37号镜头。第一个镜头沉默,后二者则有声。这些镜头突出了摄影相纸的技术物质性,它们的背面成为了其承载图像最具体、朴素且重要的锚地,近似于《永远的莫扎特》结尾所听到的乐谱翻页时的声音,与音乐交相呼应。加在一起,以其极端简洁的视觉形式,它们实现了一种三重融合——在白纸、文学与电影之间,拜片名镜头中倾斜的罗伯托·波拉尼奥的文字碎片所赐,并概括了《假护照》的叙事:“银幕变成白色,如同一个阴谋。7” 这段文字,被黑色框出,又被红色包围。

“基里洛夫的枪声将成为最后的革命信号。因此,促使基里洛夫去死的并不是绝望,而是他人对他的爱。在结束这种难以描述的精神遭遇之前,血泊中的基里洛夫说出了一句与人的苦难一样古老的话:「一切安好。」”

斯塔夫罗金:您相信来世的永⽣吗?

基⾥洛夫:不,但我相信今世的永⽣。8

- 让-保罗·萨特,“手指与非-手指”,《情境 卷四》(Situation IV),巴黎,伽利玛出版社,1964年,第417页。 ↩︎

- 展览《让-吕克·戈达尔的〈影像之书〉》,维迪-洛桑剧院,2018年11月16-30日。 ↩︎

- 参考上文,第208页,2018年7月24日的短信。 ↩︎

- “真正严肃的哲学问题只有一个:那就是自杀。” 阿尔贝·加缪,“论荒诞”,《西西弗神话》(1942年),巴黎,加利玛出版社,1962年,第15页。这句著名的开场语被引用在电影《永远的莫扎特》(1996年)开头,并被意味深长地误引为“《反抗者》,第1页,妈妈”。《致命波莱罗》拍摄团队所使用的初始剧情简介是:“载着阿尔贝·加缪自杀身亡的汽车正驶向萨拉热窝。” ↩︎

- 费奥多尔·陀思妥耶夫斯基,《群魔》第二卷,维克多·德雷利译,巴黎,普隆书局,1886年,第339页。 ↩︎

- 让-保罗·萨特,“手指与非-手指”,同前书,第424页。 ↩︎

- 罗贝托·波拉尼奥,《赫罗纳的秋日散文》(1981年),收录于《全集》,第一卷,巴黎,奥利维耶出版社,2020年。 ↩︎

- 阿尔贝·加缪,《西西弗神话》,同前书,第144-145页。 ↩︎

留下评论