今年4月,我有幸在宁波的「假杂志」放映了泰德·芬特的电影《古典时期》(Classical Period, 2018),也有机会和这位现居柏林的美国电影人进行对话。作为独立电影人、译者、胶片放映员、读者和影迷,泰德毫无疑问是一位电影多面手,我们的对话也从电影创作的细节和独立电影的生态出发,一路谈到戈达尔的引用学、斯特劳布-于伊耶的启发、以及妮可·贝内兹的形象理论。泰德也慷慨地分享了他正在拍摄的新作的一些信息,这部电影的拍摄工作已经持续了接近一年——事实上,在我们的视频通话结束后,电影人立刻投入到了新一天的拍摄之中。

by TWY

Ted Fendt(TF):我试着在地图上找你们的城市,还有放映影片的那家画廊。

TWY:谢谢你,这是假杂志时隔一段时间后首次举办电影放映,观众的反响挺不错。在宁波,这样的放映机会非常之少,我们没有北京或上海那样的城市的文化资源。不过,也有像武汉这样的拥有比较成熟的独立放映机构的城市,你的片子以前也在那放过。无论如何,我们可以从《古典时期》开始谈起,虽然这部电影差不多是七八年前拍的了。我也重看了《外部噪音》(Outside Noise, 2021),所以也可以聊一聊那部片子。

TF:好的。

TWY:我想先从《古典时期》临近结尾的那场戏说起,就是音乐演奏的段落,几位角色一起演奏了贝多芬的C小调三重奏。对我来说,那一刻概括了整部电影关于表演和聆听的结构设计。那场戏也是我们一位观众在映后谈到的片段之一,因为在那场戏是卡尔(卡尔文·恩吉米)在片中少数几个保持沉默的片段。他只是在听,先是听音乐,然后听萨姆讲解这首曲子。我很好奇这场戏是如何被构思,并被纳入整部电影的结构的?演员们是如何参与其中的?

TF:我当时在寻找可以参与读书小组的人,接着卡尔推荐了萨姆(萨姆·瑞特曼),那个光头。他是卡尔以前在一个真实的读书小组上认识的。我约萨姆喝了咖啡,然后聊了聊他的兴趣。他的本职是一名律师,接着他提到了他的绘画——电影里他公寓墙上的那些画都是他的作品;他也是一位演奏家,会弹钢琴和小号。我问他对什么类型的音乐感兴趣。我们一开始谈的是一位音乐家,让我谷歌一下……

他是德国作曲家马克斯·雷格(Max Reger)。在历史上,他算是介于布拉姆斯和勋伯格之间的桥梁,也就是说介于浪漫主义和现代主义这两个时期之间。起初,我建议他可以在电影中演奏雷格的作品,谈谈那个过渡时期,接着卡尔会回家听一张我私藏的黑胶唱片,是勋伯格的管弦乐变奏曲(“The Variation for Orchestra, Op. 31”)。萨姆说他有两位朋友,一位大提琴手和一位小提琴手,可以在拍摄当天一起演奏,但演奏雷格的曲子会太复杂,需要更多排练时间。他们最近练得比较多的是一首贝多芬,于是他建议演奏这首他们更加熟悉的作品,我觉得他也更有信心来讲解它。我很喜欢听古典乐,也很喜欢听别人谈论相关的知识。巧的是,他在那场戏里用了“古典时期”这个词,他甚至都不知道电影的片名就叫这个。

TWY:当时片子就叫这个名字了吗?

TF:是的。给这部电影取名有点难。我们是分成两段时间拍摄的,第一段是2017年的3月,第二段是同年6月。在这段时间中,我会剪辑拍完的内容,同时做更多准备。有一天,我向一位同事描述了片子,然后我问应该要给它取什么名字。同事立刻提议叫它《古典时期》。当时我就觉得很合适。

TWY:关于贝多芬的曲子,后来我找来了其他音乐家演奏的版本,发现他们的演奏速度比电影里的快很多。这个是你和萨姆讨论过的吗?

TF:没有,我完全让他们照自己舒服的方式来演。我没有太多干涉。我唯一的干预是安排他们的座位位置,以适配镜头构图。但关于演奏本身,我没有和他们讨论节奏的问题。我唯一和他们指出的是那台钢琴走调了。萨姆那段时间工作太忙,没来得及把钢琴调音。他说:“如果其他乐手跟着这架钢琴的调子,最起码至少会跟着钢琴一起跑调。”

TWY:很有意思。我当时想,如果那个场景用原本的演奏速度,可能会显得过快,而现在的速度就和整部电影的节奏很吻合。我也想知道,这个场景是一开始就设想好的吗?

TF:这场戏从一开始就有。我是在2015年10月的时候有了这部片子的灵感,当时我刚剪完上一部电影《短期留宿》(Short Stay, 2016)。从那时起到2016年6月,这部片子在我的脑子里慢慢成形。随着时间推移,我开始更主动地思考,并构思了整体结构以及故事弧线。我和卡尔不断交流,并查阅了我们之前的邮件。我知道会有一个读书小组,有艾芙琳这个角色,还有两个别的男性角色。我也想到了故事中会有一个断点,一个季节的过渡,接着会有音乐,小组里的一个人会离开城市,接着艾芙琳和卡尔会讨论此事。这些都是我当时写在纸上的大纲,并不是完整成型的剧本。

TWY:在这之后,你是怎么和演员们一起工作的?

TF:很难一概而论,没有一个固定流程。我可以举几个具体的例子。比如说,那场关于《神曲》的圆桌讨论,我给在场的所有演员都发了那本书。我选择了他们要讨论的那一歌,然后我和艾芙琳约了咖啡,花了一两个小时讨论歌中的内容。我留了很多笔记,后来写了第一稿台词,基本上是她的想法和我的想法的结合。萨姆会是小组的带头人,他引导其他人;克里斯会提我自己的疑问。卡尔的台词,我留了空白。我们用那稿剧本在拍摄前一周做了一次排练,其中卡尔补全了自己的台词。我把排练录了音,把内容转录出来,就成了那场戏的正式台词,让大家背下来。

卡尔讲述关于耶稣会神父的十分钟独白,是基于一年前卡尔和另外三人在酒吧里的一次争论。我后来请他把这个故事梳理一遍,并让他说说自己的想法。剧本里只写了一句话:“卡尔谈论耶稣会神父的事。” 拍摄当天,我先请他把故事讲一遍,然后计时,看大概要讲多长时间。大约半小时后,我们开始拍摄,只拍了一条。

电影的最后一场戏几乎完全是我自己写的。我写了几个不同的版本发给艾芙琳,起初她否定了一个版本。电影里是修改以后的剧本,其中卡尔和艾芙琳说的基本都是我写的内容,但根据自己的喜好稍作调整。

TWY:我想回头聊聊你的影片的结尾,它们都非常特别。那天放映的观众也提到,电影通常戛然而止,一开始看会觉得有点突然,但反复看几遍之后便能看出一些端倪。不过我现在想先聊聊电影中的喜剧。比如,卡尔有个习惯,就是在片中每次长篇大论之后,他似乎总能抛出一句“点睛之笔”来收尾,有时候是一些偏门的知识点,或是一些幽默的话,希望能给听者一些惊喜,虽然最终的结果通常都是沉默。这个习惯是来自卡尔自己,还是来自你的?

TF:那就是卡尔。我很喜欢他这方面的个性,并且想捕捉它。我在选择他时就知道,我会排除掉他性格中的某些部分,同时放大或强调我想展现的那些部分。我的日常生活中,在和人相处时常常充满了尴尬的幽默,所以我也想在电影里保留这种东西。

TWY:我会想到一些电影人,比如吕克·穆莱以及路易·斯特雷基。你也翻译过穆莱的一些影评。所以,你怎么看待喜剧这种形式?在《古典时期》里,如果把“Divine”(献给神的)和“Comedy”(喜剧)这两个词拆开,似乎就能看到电影的两个面向。

TF:是啊,我一直很喜欢喜剧。上大学时,我特别喜欢早期的无声电影喜剧。我的观影历程的一个高光时刻,是2010年在法国电影资料馆观看劳莱与哈代(Laurel and Hardy)作品的全胶片回顾展。可惜这样的活动在今天不可能再发生了,最起码在法国。也许在我十年前拍的短片里,这种幽默更明显和直接一些。现在可能这些东西更多地遗留在人物之间的尴尬互动中。不过,我现在正在拍一部新片,其中有个角色有着明显的喜剧特征。不过这部片的另一半内容还蛮偏暗黑的。我特别喜欢那种能在戏剧中灵巧地融合喜剧的电影,比如约翰·福特的作品,有时候这两者能接连发生,甚至能够同时包含在一场戏内,这样整部电影便不会只有一种调性。

TWY:是的,我也喜欢电影中的这种调性变化。说到《古典时期》,有一位观众也提到了弗雷德里克·怀斯曼。我想他们的联想可能是因为影片中也有那种长时间的段落,专注地拍一个人长时间的行动,比如卡尔的长篇独白,但接着你又会插入一些比较短小、更加沉默的镜头,所以影片中有长与短之间的节奏交错。在《短期留宿》中,几乎每一场戏都很字面意义上的短。我记得读到过你说,《古典时期》在某种程度上是对你早期作品的一个回应,你想拍一部话唠的电影。

TF:是的,我之前拍了四部电影,用同一批人出演,思路也比较一致,我当时想,是时候做点不一样的事了,虽然还是在费城拍。卡尔也出演了《短期留宿》,但《古典时期》是一次转变。你知道的,当你一直沿着一个方向走,总会有想要转变的冲动,但又希望保留住一些核心元素。我每次拍完一部电影,都会有一种“我希望我当初能那样做”或“要是能换种方式做这个就好了”的感觉。这种感觉拍摄过程中也会发生,因为我一般不是一口气拍完,而是分段拍:比如拍几天,休息一个月或两个月,然后再拍几天。在这个过程中,我会回头看之前拍的内容,然后这会影响我接下来要怎么拍。

TWY:你是否比较倾向于按顺序拍摄?比如说,《古典时期》中的季节变化,《外界噪音》里还有城市的更迭。

TF:我确实想这么拍,但它们其实没法按顺序拍摄。我们会把一个季节的内容集中拍完,但在这个季节之内,由于人们的工作日程安排等问题,意味着只能乱序拍摄。我现在正在拍的新片,是在一年的周期内拍摄的——再过一个月就拍完了——这次我们是按顺序拍的:五月、七月、九月,电影里的顺序也会是这样。

TWY:我也很好奇你如何使用16毫米胶片,尤其是结合对自然光源的运用。你的所有影片,包括你现在正在拍的这部,是不是都与同一个摄影指导合作?

TF:不是。我现在正在拍的这部片子换了一位摄影师。但之前所有的影片都是和塞奇·艾纳森(Sage Einarsen)合作的,他是一位日裔美籍摄影师,我跟他结识在纽约。他也是一位非常棒的立体摄影师。摄影助理是布列妮·韦斯特(Britni West),也是一位很棒的美国电影人和摄影师。1这次的新片,考虑到拍摄周期长达一整年,让俩人每个月都过来拍摄并不现实。所以,这次我的摄影是珍妮·卢·齐格尔(Jenny Lou Ziegel),居住在柏林,我跟她认识也有十多年了,她也拍过《外界噪音》的一部分。我跟她合作的方式跟之前和赛奇的不同,因为他们是不同的人。

TWY:我会被你电影中的光线质量所打动。虽然我们这次是用数字文件放映的,但我希望哪天能看到胶片拷贝。在《外界噪音》中,你用光线的差异表现了人物的失眠状态,尤其是人物面对日光的反应——当你彻夜未眠,第二天的阳光似乎会变得异常刺眼。

TF:是的,我们确实越来越少使用灯光。一开始,因为预算比较低,我们使用的是类似中国灯笼(China ball)的灯,或者五金店里租赁的装修用灯。拍摄《短期留宿》的时候,我拍到后面开始厌倦那种过于柔和的光线,也厌倦了总是要带着一堆零散的灯泡,它们被装在一个十分危险的塑料袋里,所幸从没被打碎过。在拍那部片的过程中,打光就越来越少。《古典时期》里,我希望用更硬朗的光。我们没有很多灯,只有两三盏用于拍摄夜景或室内场景。到了《外界噪音》,我决定只使用自然光或现有光源。最终,98%的画面都是在日光或街道灯光下拍的。你必须根据光线来选择拍摄地点,确保你能获得理想的光线,以及决定在一天中的什么时间拍摄。但因为我们的剧组人少,操作上很灵活,以及我们总是很遇到好的天气。

TWY:是的,这是很关键的因素。

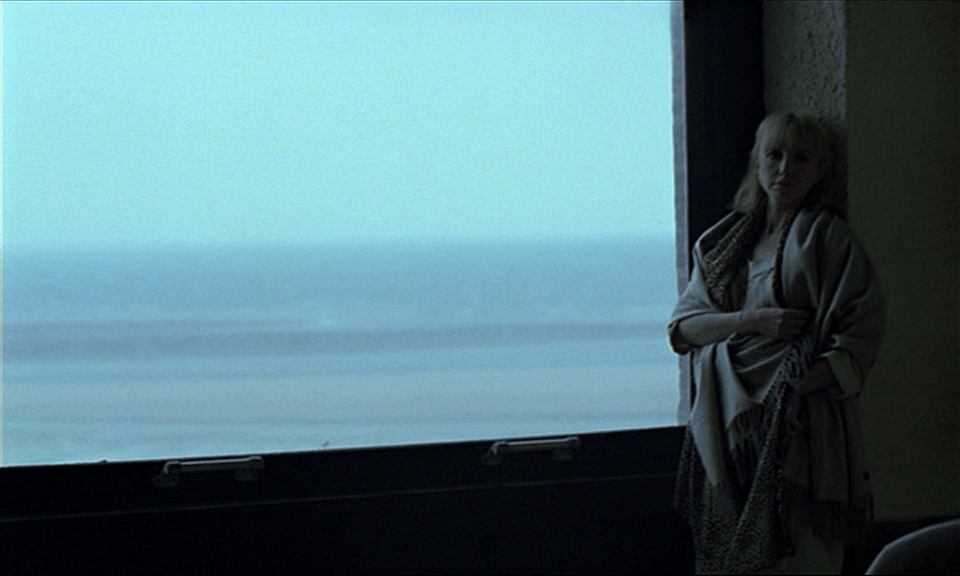

TF:在《外界噪音》中,我有幸找到了一位朋友的顶层公寓,带有天窗。我们在那里拍了三天,那几天都是晴天。有时会有一片云掠过。我很喜欢玛格丽特·杜拉斯在1980年代初的一部电影,其中大量使用了窗外的光线,以及让演员站在窗前拍摄,比如说《阿加莎与无限阅读》(Agatha et les Lectures illimitées, 1981)。

TWY:有布鲁·欧吉尔。

TF:是的,她们在一家酒店里,没什么情节,但有很多不错的光线,还有冬天海边小镇的镜头。

TWY:你也使用了现场直录的声音。我猜测你大部分电影的声音都是这样的?

TF:对,可能99%的声音都来自现场录音。偶尔出现技术问题的时候,我可能会从别的镜头里剪一些对话过来,但基本上没有用拟音(foley)或音效。声音经过了后期混音和均衡处理,有时候我们会用降噪工具来减少一些过大的背景音。但都是很基础的操作。我很爱1930年代早期电影的声音,还有60到70年代纪录片中的那种声音,那时候能做的声音处理很少,技术手段也有限。

这种声音能带来一种即时性,我想会让镜头本身也会更有重量,它让我们更强烈地感知到摄影机面前的事物。对我来说,这就像在看早期电影时的那种惊奇那样,因为看到了银幕上的人真实地动了起来,被记录在一个时间与空间的片段中。电影是19世纪末最重要的艺术发明之一,正是因为我们能够观看这些“离散的时间片段”(discrete moments of time)。很令人惊讶的是,如今的后期制作流程大多是为了抹除这些特点。

TWY:我同意。虽然我自己也很喜欢一些用非同期声创作的导演,但比如斯特劳布-于伊耶或雅克·里维特电影中现场录音的强度,某种程度上是无可比拟的。所以我的脑海里一直有个疑问:在1930年代早期,也就是有声片的萌芽时期,大多数电影是不是都是像你说的那样,直接用现场声音录制?

TF:是的,差不多就是那样。在30年代早期有一种说法,是录音师在片场的重要性可能要超过摄影师,因为他们必须在现场录制出好的声音,因为后期能做的非常有限。这就像让·雷诺阿说的那样:有时候“原始的艺术”比技术上完美的艺术要更美。

TWY:你是否会用类似的观点来看待16毫米胶片?从“原始性”的角度。

TF:这很微妙。我认为16毫米胶片,包括胶片本身,依旧位于其技术发展的尖端,即便是当数字摄影和放映的过渡期到来时。我之所以用16毫米,是因为我想用胶片拍摄,但和35毫米相比,16毫米更加实惠。我认为胶片是一种先进的技术,尽管我试图用很简单的方式来使用它。和数字相比,我喜欢的是当你制作一份胶片拷贝时,你能调整图像的空间很少,你可以把图像调亮或调暗,令色泽更暖或更冷,但无法像数字那样,每一个像素都能修改。我见过太多用数字拍的电影,由于调色时的不节制,最后画面看起来就像动画片一样。人物都变得很像塑料。所以相比于数字,胶片是有更原始的一面。

TWY:我对你作为一名电影人的成长很感兴趣。你也是一位多语译者,也是胶片放映员,也可以说有学者或别的身份。你怎么看待这些不同的实践?

TF:得看是谁在问了!我需要付房租以及吃饭,并且,我拍电影的资金基本都是自己掏的。我得靠翻译或者做放映员来赚这些钱。我此前一直在柏林的一家影院做放映员,直到去年12月,但他们现在正在装修,会关闭一年。接下来我会一个实验电影节做放映工作,下个月会去,还有九月份在法兰克福的另一个实验影展,两者都有很多16毫米的放映。

我之所以想成为放映员,是因为18岁那年,我看了一位来自纽约的放映员“罗尼”·布隆斯坦拍的电影(《问题室友》[Frownland, 2007])。他花了六年时间拍完那部电影,靠做放映员来支付制作成本。我不认为他也会建议我走同样的路子。但我同时也想到,我对拍电影感兴趣,而放映电影似乎跟它也有联系。之后有一个夏天,我得到了一个机会,在巴尔的摩的一家电影院学习,我说服他们让我进到放映室里,那里的伙计教会了我如何串接35毫米胶片。

我的翻译工作幸运地大多也和电影有关。不过,我把自己作为观众和读者的兴趣,与自己作为电影人的兴趣有所区分。我想拍的电影类型,不总是我喜欢观看的类型。有些我很喜欢看的电影,跟我自己想拍的十分不同。当然,并不总是如此。

TWY:你提到布隆斯坦也很有意思,因为我在想,你是否和纽约地区的其他电影人之间有某种友好的关系?比如说,《古典时期》的制片人格雷厄姆·斯旺(Graham Swon),还有像丹·萨利特(Dan Sallitt)、瑞奇·丹布罗斯(Ricky D’Ambrose),或是洛杉矶的团体Omnes Films等。你是否觉得存在一群美国电影人的团体,他们不谋而合地在通过别的方式拍摄独立电影?

TF:对我来说不是。可能丹·萨利特是个例外,我非常欣赏他能一直用彻底个人的方式拍摄电影,并且长久以来远离任何体系。我所见到的是一些差异:我的目标是继续选择非专业演员参演电影,尤其是那些处在已知的电影圈子之外的人。在银幕上展示新面孔,对我来说是一个政治性的决定。许多美国电影人有某种倾向或者潮流,就是只从一个小圈子里不断地选择同一批面孔来拍。我对这种做法很反感。我不能理解。

TWY:你也有自己的(非专业)演员群体,观众也通过看你的电影慢慢认识这些人。你在柏林和维也纳拍的电影里也有同一群演员,当我看你的电影时,我首先感知到这些人的不同特质,也是她们在影片里带领着我。或许从情节上看,并没有太多事发生,但看着这些人物在不同情境下的运动、变化,对我来说就足够了。我想回到电影的收尾方式:在《外界噪音》里,你在最后一场戏里引入了一个新角色。随着新角色的出现,电影好像开始被她的语气、她的语言节奏所带动,然而很快电影就结束了。因此你说得对,哪怕电影快结束了,观众依然不断在接触新的人。

TF:我喜欢那种不给观众太多取向的电影。我喜欢那种电影刚开始时就像“前面丢了一卷胶片”的那种感觉,到了结尾也是,它似乎能一直进行下去,只是你能找到的片段就这么多。我认为《外界噪音》其实算有两个结尾。第一个结尾是米娅回到柏林,丹妮拉一个人留在维也纳。电影可以在丹妮拉一个人穿过市场的时候结束。但还有第二个结尾,更加光明一些,之前她带着朋友在城里转了一圈,尽管朋友对这个城市不那么感兴趣,但她又遇见了这位朋友,也住在维也纳,那个人带她看了一些自己从没注意过的东西。在那里有些希望。

TWY:我也觉得。那场戏有种翠绿的感觉,而且我喜欢电影结尾前的那几秒钟:要么是卡尔说完最后一句话后的沉默,要么是丹妮拉静静听朋友说话的那一刻。电影有这些极快的沉思时刻,就像塞尔日·达内说的那样。回到演员这个话题,在你搬到柏林后,现在开始用德语拍片了,你的方法有没有什么改变?

TF:我尽可能原封不动地将我在美国拍片时的工作方式带到这里,不管是小团队拍摄,还是靠自己攒钱一点一点拍。

我目前正在拍的新片,是我首先写好场景的初稿,然后交给女演员,她们会修改成适合自己的说话方式。这种方式其实和我拍《古典时期》的方式差不多。那时我先写好台词,然后让他们根据需要稍作调整。在《外界噪音》里,我们会事先讨论每一个场景,然后列一个需要在台词中出现的话题的清单。在片场上,我们会首先排练,然后拍摄。当然这会决定我如何去设计镜头。在《古典时期》或者现在这部片子里,因为剧本更明确,我可以通过看文本决定镜头的大致摆放方式。在《外界噪音》里,我得等到现场再决定。也因为这样,那部片子里每个场景的镜头数都比较少。

TWY:我也对你的翻译工作很感兴趣。比如那个很有意思的项目,因为它不仅仅是翻译,也是关于电影史,或者更广泛历史的探索,就是你写的那篇关于戈达尔《再见语言》(Adieu au langage, 2014)的长文,那篇文章在MUBI上发表,你在里面梳理了影片中出现的大多数引用。这个是怎么来的?

TF:那是2014年左右的事,当时纽约有戈达尔的回顾展。我给其中二十五部影片做字幕,大多是从未在美国公映过的录像作品,也从未被制作过字幕。我在非常短的时间内完成了字幕工作。做字幕的过程中,我对那些戈达尔反复引用的文本以及来源变得十分熟悉。当我看到《再见语言》的时候,很多内容我一下子便能认出来。在和一些纽约的朋友反复聊这部片子之后,我便决定把它们整理成文,并分享出来。

TWY:是的,因为我会有类似的想法,比如说想整理《新浪潮》(Nouvelle vague, 1990)里的文学引用。但戈达尔的引用经常是被“篡改”的,我又是个挺差劲的读者,因此对这个想法我暂时无从下手。我很好奇戈达尔是否有一些档案去存放这些文本。

TF:我觉得戈达尔应该不会给那些东西留档。他只是一个大量阅读的人,同时也是一个喜欢引用、喜欢“误引”的人,并且经常反反复复地回到同一批句子、作者和文本中。

TWY:是的,我感觉在他晚期的作品中,援引本身就已经变成了他的语言。

TF:对的,其实早期也是。《精疲力尽》(À bout de souffle, 1960)里就有很多拼贴式的引用。在他的电影评论里,也有一些纯属虚构的引文,或者杜撰出来的采访。

TWY:你是什么时候接触到斯特劳布-于伊耶的作品的?我感觉近几年,尤其是在他们的作品在被修复发行后,他们在一小部分影迷中经历了一次复兴。你是在什么时候看到他们的电影的?

TF:我读到过那些电影,当我还是一个住在新泽西郊区的青少年时。我在网上和高中的图书馆读了很多关于电影的文章。当时人们还有博客。那时的我对什么是“有名的”或者“冷门的”有着很幼稚的想法。我会读很多关于不同世界电影人的内容,并天真地以为这些名字无人不晓。所以,我读到过关于他们作品的文章,并且感到好奇。从2008年到2010年,我有不少机会在纽约、巴黎和伦敦看到他们的片子。第一次是在Light Industry,布鲁克林的微型影院里看了《太早,太迟》(Trop tôt, trop tard, 1981)的16毫米拷贝,由佩德罗·科斯塔主持。我记得当时完全不明白。后来,纽约办了个纪念曼尼·法伯的影展,在他去世后。在那我看了些斯特劳布-于伊耶在六十年代的作品。我依旧觉得它们太快了,让我无法理解。后来在纽约有一个“电影中的歌剧”的专题展,放了他们的《摩西与亚伦》(Moses und Aron, 1975)。我记得那场放映对我真的有很大触动。我记得看完出来之后走在路上,感觉连外面的色彩都变了。

我最被这些电影触动的,是它们在美学和政治上的意义。我喜欢他们用很小的预算、很小的团队,与此同时拍出了这些特别激进的电影。对我来说,这要比呢喃核电影人拍的浪漫喜剧要有意思得多。在我18、19、20岁时,对我触动最大的是看到那些“似乎自己也能拍出来”的电影,比如《杀羊人》(Killer of Sheep, 1978)和《旺达》(Wanda, 1970)。这类作品对我很有影响。斯特劳布-于伊耶的片子看起来像是任何人都能拍的电影。几乎过分地简单。它们如此简单,我一开始根本不知道该怎么理解它们。但它们对我造成了冲击。

TWY:我同意。并且,我觉得他们的电影和你的作品的共同点,是你们都展现出了一种强烈的自律。斯特劳布-于伊耶的电影表面上很简单,但你也知道,在拍摄过程中的位置安排、录音、表演这些方面都非常考究。所有的表演都经过精细的排练。

TF:我很喜欢他们作品中的那些元素。我也很欣赏他们一方面拒绝心理化的表演,但另一方面又通过形式本身去表达心理学的内容,透过剪辑的选择,或者摄影机和演员之间的位置关系。我喜欢那些关注形式(Form)的电影人,那些探索形式自身所能表达的情感的电影人,不仅仅只是靠演员去投射情感。

TWY:这也跟你翻译的那本书有关,也就是妮可·贝内兹(Nicole Brenez)的《论普遍的形象与具体的身体》(De la figure en général et du corps en particulier)。2023年出版了这本书的英译版选集。

TF:这的确和我刚刚说的有关,关于形式,深入地去观看形式,以及形式可以传达出什么。我记得自己去图书馆读这本书,大概是2007或2008年,原版非常漂亮,有很多彩色插图。多年来,我常常绞尽脑汁地读它,有时候我会读一个段落,然后似乎完全能理解它,但别的时候再读却完全不明白贝内兹想要说什么。这或许是一本书拥有强大思想的证明。它是一部伴随我很多年的书。疫情期间,我弄到了一份电子书,就开始仔细阅读,并把她提到的电影找来观看。为了更深入理解某些章节,我开始自己翻译,只是为了自用。后来我已经翻译了一些章节,而我也不知道为什么会想要去找出版社正式出版,并费这么大的心思,但在某一刻我就有了这个疯狂的想法,想要坚持去完成它。我希望能把整本都翻译出来,也希望能出一部和法语原版一样精致的版本,但现在要出版一本书真的不容易。

TWY:是的,我个人很受启发的是她写蒙特·赫尔曼(Monte Hellman)等人的那一章,她把他的电影和布列松联系起来。能不能再谈一些她作为理论家的方法?她还有很多重要作品没有被翻译成英文。

TF:当然。她是那种会逐个图像、逐个镜头、逐个声音地去分析电影的人,为了看到一部电影在说什么。某种程度上是一种后作者的眼光。我认为她想要去深入地看一部电影中镜头里的具体形态,并忽略一部分作者的意图,去看形式/视觉/形态都在表达什么东西。我是在读了《/云/的理论》(A Theory of /Cloud/),她在书中引用的一本关于艺术理论的著作之后,开始有了更清晰的关于如何去翻译这本书的想法,以及哪些视觉艺术领域的写作对她产生了影响。

TWY:贝内兹的书里,我最常回看的文章其实是那篇前言,就是她写给泰格·格拉格(Tag Gallagher)的那封信,其中描述的概念十分复杂,这个不断变化的围绕“Figure”一词而产生的灵感,有时候我会看完一些电影后再回去读,发现对它的理解有所改变。所以,你翻译出版的也不是整本书,那么对你来说有哪些是你没能翻译,但觉得很值得阅读的文章?

TF:有很多非常棒的内容遗憾地没能收入其中。比如那篇关于戈达尔的文章,她用几百年前的一位破坏圣像派思想家的文字来谈戈达尔的影像,非常精彩。我特别喜欢那篇。还有一篇我也很遗憾没有翻译,是关于霍华德·霍克斯的电影《自由万岁》(Pancho Villa, 1934)。那篇也很棒,我很想收进去,她在序言里也提到过这部电影。也有几篇已经以不同方式在网上有英文翻译。

TWY:好极了。在我们收尾前,能否简单预告一下你正在拍的新片?

TF:这部片子也是一部关于读书小组的电影,依旧会涉及到意大利文学,但涉及到的时期更当代。它思考的是文学如何能激发人们被压抑的情感,但与此同时,也成为一种力量的来源。可以说,它关于如何在世界中找到属于自己的位置。但很难谈论一部尚未完成的电影。

TWY:你的描述让我想起让·厄斯塔什和里维特之间的那场著名争论,关于是否应该在虚构作品中表达自己的私人生活的问题。里维特认为绝不该表达自己的生活,厄斯塔什则完全相反,他通过重演和翻拍来处理个人经验。你怎么看这个问题?你刚刚提到文学和电影的关系,我有种感觉:你已经完成了许多关于电影和其它种种的实践,但似乎从不采用太多自传式的表达。

TF:虽然这部新片中没有谈及电影,但我认为它其实十分具有自传性质。我在台词中加入了很多关于自己的东西。我后来意识到,在之前的那些影片中,虽然它们表面上没有自传性,但我之所以从别人的生活选取一些事,之所以会被它们所吸引,是因为它们在某种程度上和我相关。所以到头来,间接地说,这些电影也是关于我的。

TWY:我还想问一个简单的问题——最近你有没有看到什么好电影,或读到什么有意思的书籍?

TF:我最近看了一部很棒的前法典时期电影,叫《三个聪明的女孩》(Three Wise Girls),1932年的片子,由威廉·博丁(William Beaudine)执导。很棒的电影。事实上,很有政治性,它拍的是30年代早期美国女性的生存状态。非常直白。今年我决定好好记录一下自己看过的电影等等,过去几年我都没这么做。我看了《上海小姐》的一个不错的拷贝。非常棒。还有一部杰出的美国电影,叫《玻璃墙》(The Glass Wall, 1953),是40年代末期在纽约拍摄的。很好的黑白实景摄影。我还看了乔治·弗朗叙的《无脸的男子》(L’Homme sans visage, 1975),是70年代末他拍的一个电视剧,预算非常低。很有意思。然后,我现在在按出版顺序阅读亨利·詹姆斯的作品。

2025年4月15日

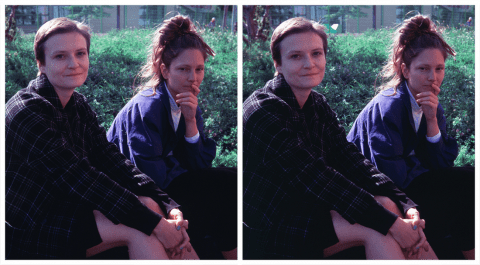

- 艾纳森和韦斯特在《外界噪音》片场拍摄的3D剧照。https://www.viennale.at/en/blog/ted-fendt-outside-noise ↩︎

留下评论