不可能—译注:本文首次发表于贝内兹的著作《论普遍的形象与具体的肉身:电影的形象创造》(De la figure en général et du corps en particulier: L’invention figurative au cinéma)的第12章;2000年,影评人亚德里安·马丁(Adrian Martin)发表了他的英译本,然而两篇文章在内容上有显著的出入,尚不明确马丁的翻译是否基于和原书有所不同的增补版本,且文章也并未被收录于泰德·芬特(Ted Fendt)在2023年出版的英译本。你将要看到的这个中文译本,基于本译者对文章的理解,综合了以上两个不同的消息源(仅在英译版中出现的内容以标粗的斜体标注),读者可以在文章底部找到并对比所有的原文。

by Nicole Brenez

翻译 TWY

L’Impossible au sérieux

超人类的、概率极低的、或单纯难以置信的大胆之举,构成了当下动作电影的本质形态。但什么是不可能发生的?

“如果诗人描写了不可能发生之事,这固然是个错误;但要是这么做能够实现诗艺的目的,能使诗的这一部分或其它部分变得更为惊人,那便可为其辩护。”1

因此,从一开始,不可能已经被允许。

惊愕的是:炸飞一位角色,并让他在若干个片段后完好无损地回归(基特里奇,不可能任务小组IMF的长官)。

意外的是:同时引入一对功能性的人物(克里格、卢瑟),然后在虚构中粗暴地将他们分类,变成一位恶人(克里格)及一位好人(卢瑟)。

不切实际的是:用细节的眼光重读一个段落,这个段落如此复杂(伊森·亨特指出在大使馆还有第二支IMF小队在场),以至于我们并不会比在全景镜头中看得更明白。

不相称的是:两次解决一个关乎身体、叙事及心理的危险情境,但使用同一个幼稚的配件(伊森的口香糖,分别在布拉格的水中和法国高速列车TGV隧道的火中引爆)。

疑惑的:大衣的游戏。在大使馆的地下室等待电梯时,莎拉感到冷。她寻找一件大衣,因为没有带上自己的,于是顺手拿走附近一件黑色的。接着,在同一间洞穴般的房间里,戈利钦路过一件蓝色大衣,挂在另一把椅背上。同一个段落,稍晚的时候,吉姆·菲尔普斯在逃跑前系紧了他的大衣;很久之后,在高潮的火车戏中,电影在两个穿相似大衣走过车厢的形象之间交叉剪辑,分别是基特里奇和另一位神秘人物。在布拉格的灾难之后,伊森用自己的大衣在地上撒碎玻璃。椅子的游戏:吉姆踢倒的椅子,将是伊森在稍后会扶正的,当他在自己的队友被屠杀后回到公寓;他取代了吉姆,令其被免职。在开场字幕前的段落中,带着伪装的伊森已然扶正了一把椅子(电影的第一个镜头),并踢倒另一把。房间的游戏:所有秘密的,“行动”的空间,在电影中都很相似——一些暗室,除了灰尘和电脑以外空无一物。坚持玩这些游戏的意义是?什么也没有,除了不断强化“配件”元素的角色。2

令人震惊的:“想象我在那个大厅里的视线:七至八点钟方向天台上,两个喝醉的俄国人… 九点钟方向在我身旁跳华尔兹的情侣;十一点钟方向站在汉娜后面的服务生,在台阶的高处;十二点钟方向,系蝴蝶结的。”3 当伊森在布拉格的餐厅里向基特里奇重-现大使馆里的情形,他链接起两个场景——他目前所在的空间,以及他之前所在空间的心理影像——时空发生混乱。去重新阅读即是重新连接。

违法的:“绝对静默”,将音轨去除到只剩下最轻微的程度,只有呼吸声,接着也将这个声音一并去除(伊森吊挂在保险库 [la chambre-forte] 内)。(相反,有许多没有具体含义的噪音:旋转楼梯井里的猫叫,马克斯的临时总部外的汽车喇叭声… 不安的声响让我们保持警惕。)

过于可能(1):“你能听见我吗?” 杰克问道几乎紧贴他的莎拉。“当然,我能听到你。” 接着,游戏重启,这次莎拉的耳朵里藏着一副耳机。“你的眼睛很美。你现在能听到我吗?” “一清二楚。”4

过于可能(2):为了防止一颗汗珠落到地上,仅需只手接住它(伊森在摄影机 [la chambre-œil] 内)。

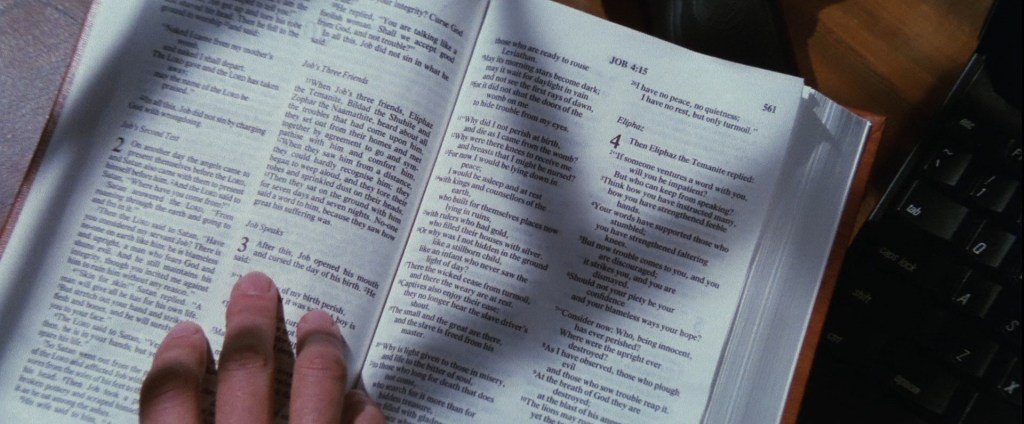

哇哦!:我们不敢细想《碟中谍》从《圣经》中取材了多少内容。不可否认的证据是吉姆·菲尔普斯的内疚,它为这一虚构所上的瓷釉,透过如鞭炮般连环炸开的线索。首先是文本(但麦克斯强调“约伯” [Job] 并不会引用圣经典故),接着作为容器(在伦敦的公寓里掉到地上,一旁则是老旧、未拆的信件),最后终于作为一本书出现(内封被“该死的基甸会人”5印上了“芝加哥德雷克大酒店”字样:但吉姆未尝没有把这本《圣经》拿走的权利呢?这个情节几乎来自某些心怀叵测的守夜人的妄想)。作为永恒的神旨和无意义的符码,这本书像油灰般堵上了虚构中的孔洞,拜其远古的权威所赐。当决心已定的伊森坐在电脑前,一手持着左轮手枪,另一手捧着《圣经》,我们此时便不再怀疑:他定会从此事中脱身,他已经有了正确的器具,只需再嚼一枚口香糖安定身心即可。所以说,《圣经》是亨特先生的终极武器吗?

政治不正确:伊森查看兰利的总服务器电脑,在显示的IMF特工名单中,出现了阿布·尼达尔6的名字,代号“蝎子”。

犹豫不决的:吉姆躲在TGV火车最远端的行李车上,他不选择立马揭穿正戴着自己面具的伊森,只是等待着,以便伊森一劳永逸地揭穿或免除克莱尔的罪行。

困难是:去成为自己的父亲(伊森·亨特伪装成吉姆·菲尔普斯)。可怖的形象事件:演员乔恩·沃伊特/吉姆·菲尔普斯,在一个镜头的时间内,扮演了正在伪装成自己的汤姆·克鲁斯/伊森·亨特。于是,父亲被儿子所吞噬,他不再能代表这个儿子,除了在一个黑暗且纷乱的时刻中。

使人兴奋的是:令父亲尽可能地频繁地回归,用尽可能多的图像形式(视觉陷阱、梦见他、回忆、情境、物质陷阱…),因此才能最多次地杀死他。

被否认:但凡有女性身处伊森的怀抱,她便会死去(开场段落的克莱尔、布拉格的莎拉、火车上的克莱尔)。

不可能:拥有一位比自己更年轻的母亲(伊森和克莱尔)。“克莱尔”(Claire,“清澈的”)是她的反义词:她正是象征模糊不清的形象,在此之上,在她首次登场时——通过开场行动的录像——电影无法成功地调准焦点。

不可能:杀死你的母亲,把她抱在怀里,接着将其复活(开场片段的伊森和克莱尔)。

不可能:再一次杀死她;用一种方式杀死她,使得这一行为属于儿子,而罪责则落于父亲(克莱尔在火车上令人迷惑的死)。

暴力的(1):拍摄一部动作电影,其中英雄不断旅行于一位位女性的怀抱中,但从不亲吻她们。于是这创造了电影中最美的吻:克莱尔亲吻伊恩的脸颊,伊森疑惑,接着用自己的手指将吻画回到自己的嘴唇上。一位从头到脚都是间谍的人:他更喜欢符指而非真实。

不可能:探明伊森是否在故事中曾和克莱尔做爱,这正是吉姆的假设。当克莱尔俯倒在伊恩面前,并亲吻他的手,他被自己不详的顾虑吞噬,因而不为所动;唯有下一个镜头中降落的直升机,在和上一场对应的动作剪辑中,向这个年轻女人“屈尊”。

暴力的(2):构思一部围绕“禁止”的电影,通过处理不可能性(叙事的、形象的、象征的)。

“可能性的极限。— 最终我们来到这里。 ”7

不可能性,即永远地处在一种童稚般的存在之中,去成为小男孩,陷于他染血的梦中,因其巨大的特权而膨胀。

“再一次,稚气被看作是人的荣耀,而非耻辱。”8

- [古希腊] 亚里士多德,《诗学》(陈中梅译注,替本,商务印书馆,1996年),第177页。 ↩︎

- 不可能的:究竟是贝内兹还是马丁写下了这句话? ↩︎

- 视而不见的:贝内兹的原版并没有完整摘录这句伊森的台词。 ↩︎

- 同2。 ↩︎

- 原文用了“摩门教人”,马丁的译本恢复了电影中的说法。 ↩︎

- 阿布·尼达尔,本名为萨布里·哈里勒·阿尔班纳 (Sabri Khalil al-Banna;صبري خليل البنا),是巴勒斯坦解放组织法塔赫革命委员会派系(Fatah – The Revolutionary Council;فتح المجلس الثوري)的一个知名巴勒斯坦好战分子分派阿布·尼达尔组织 (ANO)的创建者。长期被视为恐怖主义者。 ↩︎

- [法] 乔治·巴塔耶,《内在经验》(程小牧 译,新知三联书店,2017年),第80页。 ↩︎

- 同注解7,第93页。 ↩︎

留下评论