首发于公众号“小小船LittleBoat”

by TWY

尽管在几年间陆陆续续看过他大多数的影像日记,我仍然不知道乔纳斯·梅卡斯如何建构他的电影。那些快速的,晃动的,出自他的16毫米Bolex相机的镜头,我不知道哪些是在剪辑台上被接起来,又有哪些是直接在一条胶卷上,由一次次的快门直接记录而成。总之,在两个镜头间,一定有个秘密的手势。我唯一知道的是,无论镜头是短短几帧还是连续的几秒,梅卡斯总有一种能力让我们看见,以一种美国小说式的凝聚力,像海明威的短句子一样,一瞬就勾勒出形象。我想起雅克·里维特评价尼古拉斯·雷的话(在1979年的《乐园仍未失》中,梅卡斯拍摄了生命末年的雷在纽约雪中漫步的场景):“必须爱上这种漫不经心,这种对布景、造型、灯光以及配角准确性的愉快蔑视……” 在《当我往前走之时偶尔会瞥到一缕美丽之景》的前几个镜头中,一只猫咪在客厅里玩一串毛球(也可能是一具老鼠的尸体?),将它掸来掸去,你几乎可以想象电影本身也是如此被剪辑起来。

这时候,浮现在每一部梅卡斯电影的后方的,乃是一幅幅我们看不见的画外场景。作品中闪烁而过的那庞大的影像收藏,不禁让我们幻想一间档案室;另一边,我们经过他的声音,似乎能看见那个坐在黑暗的剪辑台前工作的电影人,以及剪辑室窗外那个已然是全新的,尚未被拍摄或想象的世界——既然他必须首先处理过去的影像,因此每一部梅卡斯的电影都存在于两个时间中,并且被两个时间的错位所定义:《笔记·日志·素描》,属于六零年代的当下激情被及时地保存;1976年的《失,失,失》,他带着感伤重返自己在纽约最早的几段时光;献给女儿的《乐园仍未失,或奥娜的第三年》中有着强烈的线性时间,那些对于孩子来说无法成为记忆的片段,只有到了未来才能启封;在完成于千禧年的《美丽之景》中,非线性的时间令观看成为了轮舞,梅卡斯将影像交给了“它们自己的秩序”:人物不断地重焕青春,又一下子地老去,鲜花与白雪的场景不断周而复始…… 但在这些时间碎片的后方,我们又能听到梅卡斯年迈的、带着立陶宛口音的喃喃自语,这些坐在剪辑台前的录音展示了另一重当下的、完整的时间,往往是在深夜。

在这些影片中,电影人一次又一次带我们走进他的家中,我们对他在苏豪区的大工作室、它的植物与猫咪了如指掌。但梅卡斯从未拍摄过自己档案室的内部:它或许只是平平无奇的一间房,其中梅卡斯用一种无法解释的归类法摆放了他一生中全部的影像和声音,一如坐落在曼哈顿第二大道上的文选电影资料馆(Anthology Film Archives),后者存放了二十世纪中叶以来的美国实验电影史的重要资料。《美丽之景》呈现的正是生命这种归类的无法解释。至于他第一次用摄影机呈现自己剪辑的工作,则要等到2012年的《从一个快乐男人的生活中剪下不用的片段》,但即便在那里,剪辑室仍旧像是一间暗房,除了看到枯燥的工作过程外,没有别的秘密(正如佩德罗·科斯塔拍摄于伊耶和斯特劳布的剪辑室时所见)。那是属于梅卡斯的幽暗角落,如同他那些不完美的影像。有时,他所描述的美丽之景,比如日出前的一片天空,在胶片微弱的感光度下只能呈现为一团黑雾,伴随些许红色的光点与线条。我们永远看不到梅卡斯亲眼目睹的那一缕光线,尽管这并不妨碍他举起摄影机,将风景的碎片展示给我们。

Bolex相机里的每一卷胶片,能拍摄大约三分钟的图像。对此,梅卡斯做的,则是用一种加速的方式来令这短短的三分钟绵延,尽管摄影机能记录到的依旧有限。但如果说一生中不断的拍摄,构成了梅卡斯电影的一重本体论,那么那些放下摄影机的时刻,或是摄影机因其残缺未能捕捉的时刻,那些错位的、过曝的时刻,同样构成了另一种属于他的法则。那些令他想要记录下某一时刻的爱意,同样必须伴随着那些无需用胶片记下,而只是需要被度过的时间,这同样也是梅卡斯的爱,而唯有此才能理解他在《美丽之景》中所说的“纯粹的巧合”,或许还有片名里的“偶尔会瞥到”。和属于上一个时代,属于纽约地下艺术的《笔记·日志·素描》相比,《美丽之景》更加是一部“家庭电影”,它拍摄爱人、孩子、朋友、街区、旅行,但我们能感受到的,是每一个片断都属于一段具体生活过的时间,其中我们偶尔会瞥到梅卡斯渴望举起摄影机的时刻,只有这样,这每一个三分钟才延展出完整的生命旅程。(据梅卡斯说,从1950年来,他经历了十五年的不断拍摄,才和Bolex相机达成了完全的默契;到了新世纪前后,一台索尼录像机则带他走向另一种方法论:镜头久久地在某处记录着,往往被摆在一个不那么漂亮的角度。)

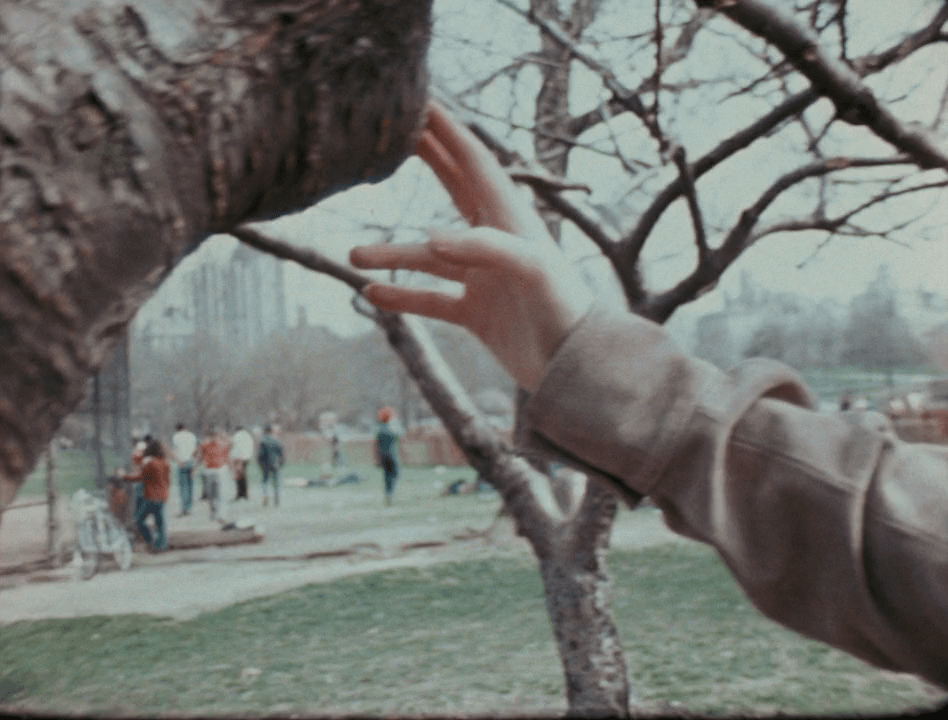

梅卡斯一生创作的主题,无非是一种关于保存,关于分享的实践。首先是一种将事物保存下来的欲望,为了对抗在纳粹时代的恐怖中遗失的一切,而为此,他必须将收集到的世界分享出去,建立社群和档案。在《从一个快乐男人的生活中剪下不用的片段》中有一段著名的宣言:“这些影像,它们早已和我的记忆无关,记忆已经没了,但影像还在这里,它们是真实的。” 矛盾的是,梅卡斯不曾在他的日记中拍下那些他为保存前卫影史所做的工作:在《美丽之景》横跨三十载的影像中,我们不曾看到他建立起文选电影资料馆的时刻,或是后来资料馆漫长的搬迁过程…… 但我们并不应该感到意外,因为这两种不同的工作各自形成了一种保存的方式(他同样留下了大量的文字日记、对话录和诗歌),而梅卡斯的节奏无论是否闲散,都始终是专注的,哪怕是极为短暂地去看到一位好友或一朵花。如果说文选电影资料馆结晶了他为了保存电影史所作的努力,那么不如说日记电影通过完全专注在另一些事情上,才成就了另一种保存:为了将时间留给“无用”的,“无事发生”的时刻,但:孩子的诞生、婚礼、为聚会制作美食、在中央公园闲散的下午…… 这些事件的每一个都平等地流淌过去。同时,每一部作品也都是一幅属于艺术家社群的集体留影。

甚至,随着《美丽之景》越来越多地成为梅卡斯自己的肖像,我们也意识到这台Bolex相机并不只属于一个人。事实上,它成为了一台经过了许多人的摄影机,不仅包括镜头前的人群,还有持着它拍摄的人——总是有另一个人握着它,拍摄机器的主人。梅卡斯的妻子霍利斯·米尔顿——影片的主角之一——在镜头中也总是拿着自己的相机,而有时我们能感受到是她接过了Bolex,让梅卡斯将自己的眼神也加入到这对世界的凝望中。影像的诞生,是因为他一直活在其中。

“偶然应该被固定。” ——阿兰·巴迪欧

留下评论