“一扇门被推开,他就这么出现在第一个镜头内。对话的进行,令我们适应他的独特韵律;在如此与他相遇之后,我们便不再能抛下他……”(雅克·里维特,《霍克斯的天才》,1953年)

by 荒也 & TWY

“理解”是一个糟糕的东西

TWY:我们可以先说说自己是怎么接触到霍克斯的电影的,或者换一种更好的说法,就是我们各自是什么时候意识到了“霍克斯式”这个东西的存在,因为我不认为它并不是能一下子,或者仅仅看一部代表作就能理解的东西。

荒也:我是刚学电影的时候,受莲实重彦和山田宏一(他和里维特、特吕弗等在《电影手册》共事过)影评的启发,然后才开始了解霍克斯电影的。

TWY:我可能没有你那么系统性,而且当我意识到霍克斯的作者性时,可能已经看了四五部他的片子了。第一次看他是高中的时候看《赤胆屠龙》,我记得当时根本不知道自己在看什么,加上对西部片这个类型也不了解,最后甚至说是留下一种不太好的印象。

荒也:我是经由影评才看电影的,这也有“先入为主”的观念。不过直到现在重看霍克斯,我依旧觉得他代表着电影的一种理想形态。

TWY:对,这个理想形态我们稍后可以说,但可能这种理想形态也包括了在最初遇到时潜在的不理解,因为霍克斯的电影从来没试图逼着观众去理解任何东西。

荒也:你之前谈过“‘理解’是一个糟糕的东西”。我觉得实在准确。现在,不止是电影研究的问题,我们的电影总是试图让观众去理解什么。有些影评,则试图让人们获得什么深刻的道理。

TWY:是的,你可以说我在说出那句话时可能也不明白那是什么意思。里维特的文章《霍克斯的天才》里提到“霍克斯没有闪回,时间只能向前推进”,这不也是在说我们看电影的积累过程。

荒也:是的,没有闪回。永远都是现在。闪回是一种过去性的说明,是为了给人物的动机,行为逻辑赋予合理的说明。霍克斯电影不喜欢“闪回”,因为他不需要解释说明(从前发生了这么一件事……),而是怎么去表现这件事。如果说,前者是原因和结果绑定的关联性,那么后者则是过程。运动中的过程属于电影,反之就像你说的“理解”不属于电影。

TWY:而这种对不可逆转的时间和空间的敬意,正如相信电影的观众必须正襟危坐从头到尾看完全片的姿态,如今几乎是被人嘲笑的,甚至会被认为是太守规蹈矩。

荒也:能否就“被嘲笑”再具体谈一下。

TWY:首先我先不去说时间的问题,我觉得是如今电影里普遍存在的对空间逻辑的漠视,自从摄影机变得更轻便之后,有些电影人倾向于“跟拍”,也就是所谓的沉浸式的逻辑。对于动作的捕捉,大多数导演倾向于用剪辑来完成所谓的连贯性。六十年代席卷全世界的新浪潮和新电影运动让看似电影艺术摆脱了连贯的调度与剪辑,这其中有美学和政治上的表达,但如今这种所谓的“随心所欲”施加的影响,更像是一种过于轻易的诱惑。当然其实没有必要如此去评判对错,但霍克斯关于处理镜头的思路在如今显然是不太被重视的,我指的其实就是他的中景镜头,也是我最早意识到他的作者性,如今我们依旧有底气去说,霍克斯是一位“现代电影”的导演。

荒也:如何通过景别的变化来表现空间的逻辑,是霍克斯时代必须要遵循的原则。他很少动用特写,几乎都是固定的中景镜头。你提到的这一点让我突然想起,比如人们我为什么会对《1917》之类的长镜头拍摄反感的原因。

TWY:如今的很多电影人形成了某种非常狭隘的关于“视点”的思维,即把摄影机当成是某种拟人化的东西,因此他们会觉得用跟拍会更加写实,但对电影来说这恰恰是最糟糕的一件事。

荒也:这种“跟拍”的滥用和摄影机的便捷化、平民化有关,也和电影媒介变得越来越抖音视频、越电子游戏有关。

TWY:而且是平视的镜头,因为中景镜头是一种团队的象征,这对霍克斯的人物来说很重要。

荒也:对的。中景镜头下的霍克斯总是尽可能地把更多的人框在一起。我觉得这也是一种民主的态度和立场。

TWY:《逃亡》里有几处在酒吧里演奏歌曲的场景,我印象当中霍克斯应该没有用超过三个景别。我记得其中有一段,霍克斯重点用了单人近景的地方,是为了去拍一个坐在场景后方的非洲鼓手,在他的声部开始的时候镜头里只有他,然后随着他的鼓点,霍克斯又慢慢把镜头拉回,把所有乐团成员都包括在其中。这种平等的概念体现在镜头里,是完全超越意识形态的,它只关心于“能看到什么”,也注定了它的那种音乐性。里维特的文章一上来就说,“银幕上的证据就是霍克斯的天才”(“L’evidence est la marque du génie de Hawks”)。

没有风格的风格

荒也:霍克斯电影当中的演奏歌舞的场景(《逃亡》《火球》《艳曲迷魂》《夺妻记》)为什么总是让人觉得好像自己也置身其中,也许正是因为他仅仅只是提示“能看到什么”,而是向观众灌输看到什么才有价值。事实上,中景镜头是一种非常“透明”的镜头,它让观众察觉不到技巧的痕迹。霍克斯电影不像《第三人》那样手法“高超”或者前卫,而是去技巧化的技巧。

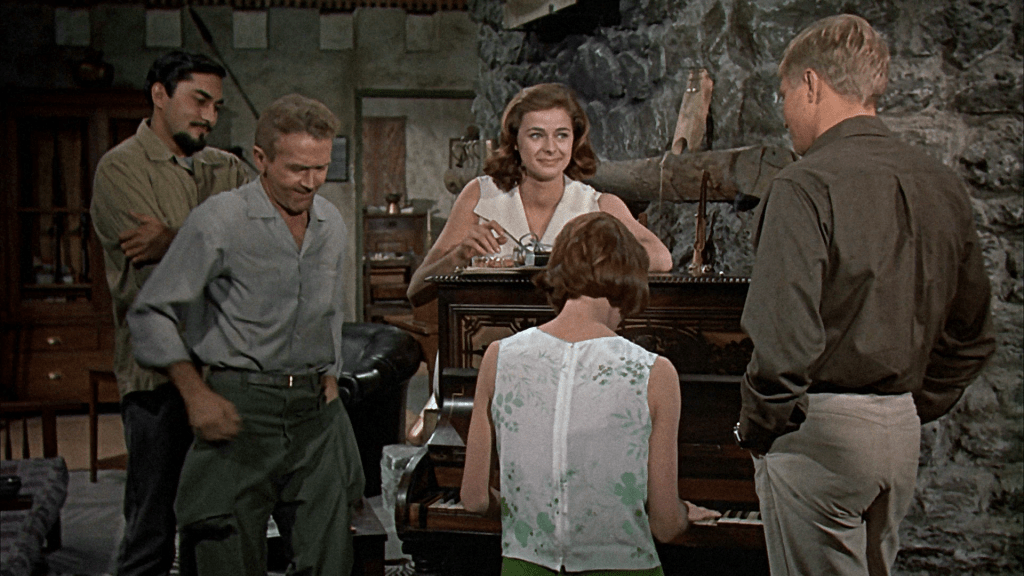

TWY:对,这也是“霍克斯”这种作者性没那么显而易见的原因,造就他风格的恰恰是没有风格(但却又是最显而易见的)。《哈泰利》里面,女摄影师Dallas开始弹钢琴,然后站在旁边的Pockets就开始翻口袋,他把一件件东西拿出来,最后才翻出口琴开始跟着她一起演,这些动作全被我们看在眼里,镜头赋予了场景类似于一种赋格式的喜剧。

荒也:你说的这一幕,真是印象深刻,仅仅看着就觉得好玩。我们会发现在同一个镜头里,总是有很多细小的动作同时发生。霍克斯不将这些细节排除在镜框之外,因为他明白这就才是电影这就是我们的生活本身吧。在这个意义上,霍克斯虽然是职业导演,但却有着意大利新现实主义的精神,而且是在制片厂制度之内完成了!

TWY:这其中有很多非常有意思的矛盾,比如说对于那些反对作者论的人,霍克斯堪称他们的头号眼中钉,毕竟他作为制片人对自己的影片有很大的控制权,署名编剧的作品也很少,而且其镜头风格和主题却都完全跟个人意志没什么关系。我昨天在看一本编剧书,里面作者反对作者论的最主要依据就是“电影是集体创作”,但这两件事其实并不是互相抵触的,看霍克斯的电影,能让人承认这两种形态的共存与平衡。

荒也:这个提法并不新鲜。确实,在霍克斯这里,你会发现这两件对立的事情矛盾性综合了。事实上,他电影里总是拍一群专业人士。特吕弗说《哈泰利》是关于电影的电影也证明了,霍克斯电影是关于团队的作者电影。就好像捕手约翰韦恩需要司机也需要不听他的话的女摄影师一样协调。

TWY:而且我们能明确地看到,就算电影里的主要人物说的都是英语,他们的“言语”是各自冲突的,电影给了他们这种发现这些对立以及磨合这些不同言语的可能性,这一点同样适用于里面所有的动物“角色”,每个角色和不同动物之间也有自己的言语。

荒也:还有一个原因,霍克斯拍了很多类型,在无数的类型片之间来去自如,我们说希区柯克是悬疑大师,说约翰·福特是西部片大师,他们都有自己最固定的类型片,高度的识别度与作者性。然而霍克斯呢,什么都拍什么都会以至于什么好像他没有风格…

TWY:没错。你可以说他的作者性,正是这种在中景镜头里自由穿梭的“去风格化”。并且,就算要反对作者论,霍克斯的电影显然只可能是一种导演的电影,即便他的编剧有时候是海明威和福克纳!回到你之前说的,他不需要人物介绍自己的来龙去脉,这就是“导演的电影”的象征,他只需要看到这个人物出现在摄影机前。相比之下,跟《逃亡》整体结构十分雷同的《卡萨布兰卡》就只能是一部导演功力非常精湛的“编剧电影”。

拒绝过去与闪回

荒也:《卡萨布兰卡》集约了霍克斯电影对立面的太多要素,它和《逃亡》形成了鲜明的对比。我们现在还认为《卡》了不起,而不知道《逃亡》……

TWY:因为“闪回”胜利了,我们不断地缅怀过去,在那部电影的“现在”,所有发生的一切都是因为怀旧的力量才能被驱动。

荒也:是的,也因为电影作为媒介,作为意识形态的工具胜利了。

TWY:而《逃亡》只有电影的逻辑:鲍嘉打开一扇门,同时白考尔也打开了门。

荒也:我们好像只有需要过去,才能说明我们的身份。然而这个“过去”又是通过多么精雕细琢的谎言在编制一种意识形态。

TWY:是的,而且不幸的是如今的主流电影教育将这种编剧法则放在首要的位置上。

荒也:鲍嘉在霍克斯电影当中的动作总是干净利落,毫无“过去”的拖泥带水。他在《逃亡》里不站队,是一个“to have and have not”的人物。我觉得标题当中的“and”说明了霍克斯电影很多。不是“to be or not to be”的选择问题,而是“and”的命题。“and”意味着一种连接与断裂的运动,是不断的生成与变化的运动。

TWY:是的,德勒兹也有这么说过,不要太执迷于“什么是(est)什么”,而是要探索“什么和(et)什么”之间的关系。

荒也:yes!

霍克斯式角色的成为

TWY:霍克斯电影里最缅怀过去的人可能是《红河》里的韦恩。我们在整部电影里看到的牛群,就是他背负着的过去,而这就导致了他的疯狂。

荒也:我想你的判断是准确的。霍克斯的西部片,往往都是室内剧。然而《红河》是一部例外。它是关于赶牛的长征,也是关于父与(养)子之间的相爱相杀。但是即便如此,我们可以发现,霍克斯拍摄了家庭伦理?他关心的是两个男人之间的情感关系。

TWY:我个人比较难把他们想成所谓的父子关系。毕竟我们已经看到了,他们俩在一开始也是偶然遇到的。电影结尾最让我激动的一点,就是最终拯救这两个男人的,是他们在征途中随便遇到的一个陌生女人。这种偶然一直延续下去,一直来到了吉约姆·布哈克和滨口龙介的电影里。

荒也:霍克斯只怕是最会拍女性的导演之一了。他参军当过飞行员,他学机械学汽车学各种理工男的技术。但他最会拍女性,他镜头下的女性太有魅力了,尤其得知很多都不是什么大明星(凯瑟琳·赫本除外),便能将她们打磨得魅力四射。

TWY:一看《绅士爱美人》,就能看到这其实是一部关于简·罗素和玛丽莲·梦露这两位女演员之间友谊的电影,她们在私底下也是好朋友。

荒也:反过来说,《夺妻记》是和威廉·惠勒合拍的。后半部分表现家庭的部分显然出自后者,前半部分简简单单几个镜头介绍伐树人的专业的部分则是霍克斯的手笔。

TWY:那我猜《火球》里整个黑帮抢妻子的段落可能也是怀德的主意吧。

荒也:《绅士爱美人》怕也是一部潜在的同性恋电影!

TWY:结尾的镜头,告诉了你一切。

荒也:比利·怀尔德从《绅士爱美人》等当中真是借鉴了太多。就像《热情如火》的结尾。但是,霍克斯的喜剧比怀尔德式的情景喜剧要高明太多。刚才你提到了语言的冲突,我想我们可以聊聊霍克斯喜剧了。

TWY:朱丽叶·贝尔托在里维特电影的表演,大概也非常受到《绅士爱美人》的影响。她还说,拍《席琳与朱莉出航记》之前跟里维特去看曼凯维奇的《彗星美人》,除了梦露客串的段落,剩下的她都很讨厌,里维特也很同意,哈哈。

荒也:那个时候,梦露脸上还没痣!哈哈哈。

TWY:霍克斯显然完全不介意梦露最“俗”的那种公众形象,而且他必须穿过这种形象来打造这个人物,甚至在这基础上还做了一定的夸张处理。说到霍克斯喜剧,德勒兹在《时间-影像》里有那么一段文字我特别爱,大概意思是说“凯瑟琳·赫本的语气与音调,是《育婴奇谭》中破坏力最强的存在。” 有很多人反感她在里面的表演,大概也是这个理由吧,我喜欢得不行。就像我经常用的那个比喻一样,她就是一颗星体,被卷进她的引力场里的其他星球(加里·格兰特),是不出来的——当赫本在高尔夫球场第一次接住格兰特的球的时候,格兰特就已经别无选择了。那只豹子则可以说是赫本的卫星,这也解释了为什么她能在最后还抓住了那另一只豹子。

眼花缭乱的星体运动

荒也:凯瑟琳·赫本最有气场的不是她那骨感的身体,而是她骨感身体里发的,介于男声和女声之间的声音!我也是太爱了!她真是伟大的女演员,不是说她是奥斯卡史上唯一一位四次获得最佳女主角的成就,而是她一旦出现,整个电影就“动了”起来。

TWY:加里·格兰特跟她在1938年的两次合作,可能是神经喜剧在两个极端里的最成功典范。库克的《休假日》当然先是一部关于阶级的电影,当然也是非常伟大的作品,但《育婴奇谭》则只需要运动的力量。但《休假日》里最好的几颗镜头,格兰特和赫本的杂技表演,同样也是出自运动的力量。

荒也:凯特·布兰切特是如今在气质上最接近她的的女演员。

TWY:是的,她毕竟也扮演过赫本。某种程度上,我觉得所有的电影角色都希望在某个时刻能成为一个“霍克斯式角色”。而霍克斯的角色并不需要这个过程。《休假日》里的赫本就是一个走向“霍克斯式角色”的一个人。

荒也:这个概括,真是太赞了。一个猜想:赫本确立了霍克斯式女主角的典范。此后霍克斯的不同类型片里都有她的影子。

TWY:还有《二十世纪快车》的卡洛·朗白。可以这么说,霍克斯式的角色是一个希望自己能成为一个没有过去、没有家庭的人,并且能找到真正的集体和自己的责任,他/她只需要关心自己在当下能做得多好——正如Andrew Sarris说的那样,所有的霍克斯角色都是某个领域的专家。

荒也:《休假日》无法像《育婴》那样轻松自由的感觉也正是因为赋予了浓厚的社会意义。她/他需要和阶级矛盾和价值观做一番斗争之后才能轻松自由。

TWY:是的,虽然我个人很喜欢《休假日》的一点也是这个对阶级的戳破,加里·格兰特在进那个豪宅的时候,就在破坏其中所谓的秩序。这也是我觉得神经喜剧让人喜欢的地方,斯特奇斯的电影也是如此。

荒也:乔治·库克成功之处在于,他的社会性诉意识,通过格兰特和赫本两个人“不协调的同步动作”表达了他们价值观的统一。是啊,神经喜剧代表着古典电影的巅峰之一。霍克斯式女主角都是破坏者,所到之处都是“废墟”,哈哈。霍克斯电影早在半个多世纪之前就很女性主义了,不是那种标签式的女性主义电影,而是具体地成为了电影的女性主义!

TWY:是的,如果我没记错的话,在很多女性主义的电影研究里,《绅士爱美人》也被认为是表现女性之间友情的正面经典范本;有一种说法是在大多数主流电影里,女性之间的情感经常是敌对的关系,为了抢一个男人而成为敌人(在德菲因·塞里格的纪录片《美丽无言》里,被采访的女演员们都这么抱怨道)… 这又让我想到刘别谦电影的女性角色。

荒也:霍克斯总是让女人戏弄男人,男人从来都是被欺负的对象。《二十世纪》,《女友星期五》里则是一种斗争与打闹的势均力敌的平衡,然而到了《战地新娘》里加里格兰特则终于不得不在法律意义上成为女人。你看,霍克斯又关联起了现在流行的性别研究,哈哈。

TWY:是的,但对他来说议题肯定是不重要的,要看这种变化会形成什么样的运动,《育婴》里面的女装就实在是太经典了。

荒也:加里·格兰特坐在台阶上捂着脸!

颠倒、调包与错位

荒也:什么样的运动?其中一个就是“颠倒”。性别的颠倒,数字的颠倒,“颠倒”的游戏还有引发的荒诞不经无处不在发生,以至于让电影自身喜剧化…

TWY:没错,《火球》里的房间号6和9。

荒也:两瓶药水,两只猴子,调包/错位的游戏。比利·怀尔德之所以逊色的地方在于,他需要依靠夸张的表情与语言的奇观效果… 而霍克斯则动用颠倒/调包/错位的运动,这代表着身体和空间甚至世界之间关系。所以前者是舞台表演,后者是属于电影的。

TWY:这种喜剧的点也在于,我们作为观众看到了颠倒,但却难以向影片里的角色解释这种颠倒,因为它实在是难以置信。就像《湖畔春晓》里因为钓鱼而产生的各种误会,角色们确实经历了奇怪的事,但就是没法令人信服地讲出来。

荒也:《湖畔春晓》里的“误会”,我印象中最好玩的是:她晚上打电话给他那一幕。半夜被吵醒的格兰特:“你知道现在几点了吗?”。女主:“你等等”。然后跑到隔壁去看时间了。哈哈哈。女主回来。格兰特:“现在已经一点半了!”。女主:“天呐你怎么知道的。我刚看了时间”。

TWY:是的,这一切是被围绕在一些东西里的,是围绕在宇宙中的,《湖畔春晓》里最典型的表达就是旋转餐厅里的那一幕,男主角又一次被卷进了引力场里。以及“既然我已经停在这了”,这“怎么可能会是你的停车位呢?”霍克斯的女性又一次拒绝了男性对过去的依赖。

荒也:来不及思考就已经被卷入其中,运动的发起者总是女性。

TWY:其实之前我们说霍克斯不在乎议题,但这不妨碍《湖畔春晓》里那些对商品化世界的讽刺,它可能也是我看过的霍克斯最人工感的作品,钓鱼营地的“自然风光”显然保留了棚拍的感觉。六十年代后霍克斯的这两部喜剧里,他应该是有意识地把它们当作了某种集大成之作在拍,《哈泰利》里还让韦恩系着“红河”牌腰带。

荒也:重要的可能是先后的顺序?对商品化世界的讽刺是霍克斯表现运动之后,被追认的结果,而不是产生的原因。60年代后好莱坞电影的海斯法典逐步被解除,电影变得越来越奇观化了。

TWY:因为这次的人物虽然是一种专家,但却是被错认的专家,他实际上擅长的是广告。

荒也:这仍然符合霍克斯定律。什么都是错位的,就像开场的那个车位还有与洛克·赫德森那高大的身材完全不匹配的车窗口。

荒诞不经的原理

TWY:霍克斯电影的情节从表面上看都不那么“可信”。尤其是几部喜剧,全是难以置信的情节。

荒也:当然不可信!一切都是荒诞不经的!

TWY:洛克·赫德森这个角色另外还可以联想到电影导演这个令人迷惑的“专业”——他究竟是做什么的?霍克斯也许在嘲笑反对“作者论”的人,说你看,他不会钓鱼,但他懂钓鱼。(笑)

荒也:拍电影自身构成了一次影评。而不是像某些导演要在电影当中插播自己对影评一些肤浅的看法。突然想起,特吕弗说《哈泰利》是一部关于电影拍摄的电影时候,只怕是受到启发拍了《日以作夜》吧。

TWY:毕竟在那个时候,博格丹诺维奇已经在纽约举办了霍克斯回顾展(1963年),打响了他在北美评论界被正名的第一步。

荒也:真是个好消息!我们可以随意在网上看到比利怀尔德,却看不到霍克斯的喜剧,太扯淡了。

TWY:《哈泰利》真的是一部非常至纯的电影,你甚至可以说它是没有情节的。就是两个空间(营地与野外)在不断地交换物质,变换生成新的关系。就像我以前写的那篇文章里说的,猫咪电影不需要什么理由。

荒也:是啊,这就是反复与差异!这不仅是霍克斯伟大之处,而是伟大的导演共通的理念。猫咪电影是什么?霍克斯有部电影叫《空中马戏团》,我没看过。但很好的概括他的作者性。那就是马戏团的电影。哈哈。

TWY:另外我还想到了一个昨天看到的说法,是美国的影评人Molly Haskell说的,她说霍克斯是个不太擅长结尾的导演,但我觉得这个说法可以进一步改成:霍克斯不愿意让一部电影结束,因此只能选择最快速的方式来收尾。就像,你该如何去结束一部像《哈泰利》这样的电影,或者《育婴》这样的电影。但与此同时,有多少电影讲故事的方式,只是为了到达一个结尾?《逃亡》和《卡萨布兰卡》在这又成了最佳的正反例。

荒也:他和希区柯克一样,都是一个结尾“随意”的导演。反之,很多电影的恶习,让我觉得它都是为了把电影推向一个深刻道理的高潮结尾,然后生硬地推导出其他剧情,设定出其他角色。

TWY:比如《正午》虚伪又紧绷的“真实时间”。但霍克斯的电影又是充满无处不在的危险的,而且不需要一个悬置在那的危机来达到这点。“哈泰利”这个词就是“危险”的意思,最起码我是这么理解的,我怎么会想到会有火箭突然飞上天空?

荒也:结果潦草随意,不也是构成了一次对因为-所以,原因-结果的逻辑的一次批判吗。

TWY:里维特所说的:“是者,是。”(“Ce qui est, est.”)

荒也:这也是戈达尔式的重言式逻辑,《女人就是女人》《My Life to Live》。

TWY:与此同时他的电影也是有始有终,他相信人物能办成他们要办的事,即便很多角色是被迫参与其中。

荒也:让我想起霍克斯飞行员的背景,拍过几部紧张感十足的航空题材的影片,尤其是《天使之翼》。戈达尔在《电影史》当中引用过这部影片。你还记得结尾那个硬币吗,他引用的这一幕。

TWY:我第一次遇到,其实是在《再见言语》(Adieu au langage,又译“再见语言”,但在本文语境下用“言语”更加贴切)的开头,琪恩·亚瑟冒雨跑出来的那一幕,我疑惑了好几年那是什么电影。《再见言语》也像《哈泰利》一样关系到人与动物之间言语的冲撞。

表层的游戏

荒也:那枚没有正面和背面之分的硬币。我觉得它就像代言了整个霍克斯电影。我们看到就是电影里所呈现的,而不是电影的背后所隐藏的。

TWY:所以他的电影里,动作与空间必须明确,时间只能向前。看到了就是看到了,没看到就是没有。《赤胆屠龙》里那场酒馆外的决斗戏,听说一开始没有那么多人物,但在霍克斯的安排下才有了那一连串的动作,安吉·迪金森往窗户上扔花瓶,然后瑞奇·尼尔森趁乱扔枪,最后是韦恩和迪恩·马丁射击。谁都不能没了谁。

荒也:这个非常场面,它是一连贯的动作的相继发生。《哈泰利》里赶着猴子上树,然而发射火箭,火箭坠网,然后猴子乱蹦乱跳。眼花缭乱、异想天开的动作让人来不及去思考。没有所谓的思考,或者说想法都融入在了动作当中。动作本身成为了想法,而不是先想法后动作的内心投射。

TWY:“我们并不关心人物的想法,但我们能看到他走每一步的精确韵律,和每一次出拳的力度。”(《霍克斯的天才》)

荒也:到这个时候,我们可以说霍克斯是一个游戏于电影表层的导演,他拒绝内心想法或思考的深度。

TWY:也就是说,拍摄导演的电影,而不是编剧/文学的电影。《哈泰利》里的Pocket虽然设计了这个从火箭到猴子的“场面调度”,但他又特别胆小,盖住眼睛不敢看发射,事后哭哭啼啼地让韦恩他们给他复述整个场面,韦恩一个劲地说“它就是你设想的那样”。这可能是全片最悲喜剧色彩的一场戏,“看不到”对于霍克斯来说是最遗憾的事。

荒也:霍克斯喜剧角色让人哭笑不得的地方也许也在这里。她让他失去了所有,但他们又彼此成为了自己的一部分。

TWY:《赤胆》里的沃尔特·布伦南也是这样的一个角色。

霍克斯的音乐性

TWY:其实说到《天使之翼》,当我看到琪恩·亚瑟突然开始即兴弹钢琴,然后周围所有人都围上来时,我才意识到那部电影几乎是没有配乐的。它的音乐性全靠镜头内部的运动来达成。

荒也:在这个层面上,可以说霍克斯不是拍爵士乐的传记片,或者把音乐放入到电影当中,而是运动自身获得了音乐性。

TWY:但《艳曲迷魂》里的演奏场景也实在是太精彩了,不然它就仅仅沦为《火球》的翻拍,因为主演两人相比库珀和斯坦威克显然在气质上稍逊一筹。

荒也:拍爵士乐题材这件事情像一个必然。爵士乐的很多声音同时的合奏,正如你刚才所说的不同的语言的交流与碰撞,它时而摆脱了设定的束缚,成为了即兴的表演,这也是霍克斯电影理念。

TWY:霍克斯自己大概也是没有很想要翻拍《火球》,但爵士乐是一个完美的理由。斯特劳布和于伊耶夫妇显然也是学习了霍克斯才能拍出他们的《巴赫》电影。

荒也:三宅唱拍嘻哈乐乐手的《驾驶舱》也是走向同一条路上。我们也可以这么说,霍克斯所有电影都是对自己的翻拍。他在自我重复,《赤胆屠龙》之后三部曲都是变奏。那么《赤胆》是模版吗?是也不是。

TWY:而且他选择还是那种近乎一比一的拍法,毕竟正确的机位其实只有一个。如果霍克斯没有这么拍,那他就根本不会去拍。

荒也:这个表达很像里维特,哈哈。

TWY:毕竟他可能是霍克斯研究第一人,也是“后霍克斯”—霍克斯派电影第一人。当他跟塞尔日·达内说自己倾向于把摄影机放远一点,要看到整个演员的身体的时候,可能想到的就是霍克斯吧。

荒也:我愿意“误解”这句话的主语(误解又是多么的霍克斯!)以为,霍克斯是霍克斯研究的第一人,也是…

TWY:这么说也没错。另外,前几天我说我要提布哈克的电影,是因为在《南法撩妹记》里,我几乎又看到了那种霍克斯式角色如星体互相公转的感觉,每一个角色都把另一个角色卷入他的星系之中,最后组成了整部电影里的群像结构。

荒也:群像——专业人士的团队协同——不是强调个人,而是人与人之间的关系——去中心化——因为关系生产运动,反之中心化是将运动还原为一个点的暴力。

“家”的不存在

TWY:是的,布哈克的群像一直是流动的,来来去去,居无定所。

荒也:又回到了德勒兹的关系哲学的原理,关系也是“与(et)”的别名。

TWY:这么一想,我发现好像从没在霍克斯的电影里看到过谁的“家”,可能除了《妙药春情》。在西部片里,他们要么在野外扎营,要么住在酒馆…

荒也:但《妙药春情》中即便有“家”的形态,霍克斯也会把“家”的概念颠覆、破坏。《妙药春情》里不是正常意义上的家。霍克斯是类型全能王,但从来没有拍过家庭(情节)剧。所以可以断定,《夺妻记》里的家的部分,肯定是威廉·惠勒拍的。哈哈。

TWY:事实上我们可以说,“社会”以及它所认定的“家庭”概念并不是霍克斯感兴趣的。他感兴趣的始终是由那么一群人组成的团体。

荒也:霍克斯的角色,是不被“家”所束缚的游牧民族。

TWY:没有团体,“家”作为空间则无意义。纽带必须是靠相遇来生成的,就像《哈泰利》里两位女性角色和其他男性角色之间的关系。

荒也:在这个团体当中,友谊、爱情、悲剧喜剧什么都有了。什么情感与关系,从来都不是单一化,本质性的。你说相遇与空间,让我又想回到里维特那句话:“他打开了门……”

TWY:我们和霍克斯的人物相遇,仅仅是因为有过相遇。“在与他相遇后,我们无法再抛下他。”

荒也:霍克斯的空间是制造产生运动(相遇…)的场所,而不是服务于某种阶级隐喻的符号!相遇也是侯麦的主题。所以侯麦说:“不喜欢霍克斯电影就不是影迷。”哈哈哈。

TWY:侯麦的影评集《美的品味》里有一篇《峰火弥天》的影评,虽然那部片我还没看。

荒也:这句很武断的话,正是来自这篇。

TWY:不错。但那时候《手册》派影评人的“武断”,是有其“政治”必要性的~

荒也:事到如今,我觉得我们也有必要行使这种政治。哈哈!

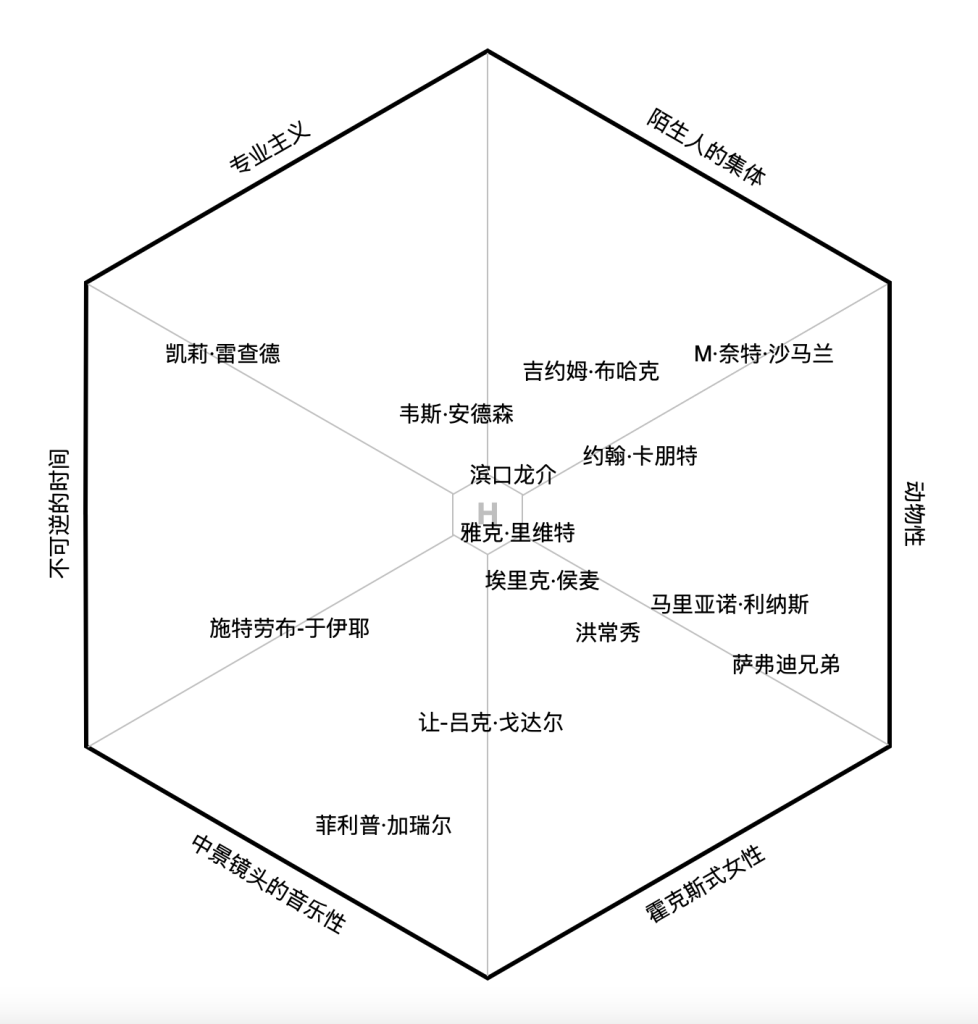

TWY:虽然还有一大堆作品甚至题材完全没聊到(黑帮和侦探片!),也可以之后续上啦。另一方面,我觉得那些依旧延续着霍克斯的法则拍电影的人,里维特、约翰·卡朋特、滨口、布哈克、韦斯·安德森、甚至洪常秀,在他们的作品里你一下子就能看到不一样的气息。

荒也:是的,我们甚至完全可以列出一个更加详细的“后霍克斯”电影时代的作者们的名单。戈达尔、侯麦、科波拉、托尼·斯科特、盐田明彦甚至三宅唱。期待后续~

2022年1月26日,星期三

留下评论